|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/04/17 】 |

||

| ||

【 2009/04/15 】 |

||

| ||

【 2009/04/09 】 |

||

| ||

【 2009/04/06 】 |

||

| ||

【 2009/04/03 】 |

||

| ||

【 2009/03/27 】 |

||

| ||

【 2009/03/24 】 |

||

| ||

【 2009/03/18 】 |

||

| ||

【 2009/03/11 】 |

||

| ||

【 2009/03/06 】 |

||

| ||

【 2009/03/04 】 |

||

| ||

【 2009/02/27 】 |

||

|

|

|

|||||||||

|

通りすがりのロボットウォッチャー |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

Reported by

米田 裕

|

|||||||||

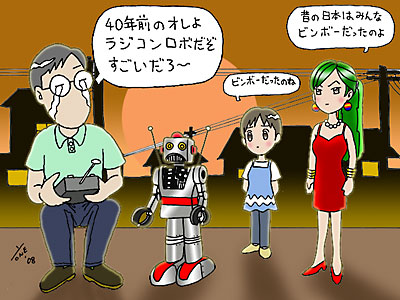

今月は「東京おもちゃショー2008」があったためか、ロボットトイの話題が多かった。 しかし、いつの時代も、おもちゃとロボットの結びつきは強いのかもしれない。 僕らの子供のころにもブリキでできたロボットのおもちゃはあった。ゼンマイ動力で動く物や、高価な物になるとモーターで動いた。 ゼンマイを巻くと、足裏の突起が左右交互に飛び出し、なんとなく歩くようなもの。 足が大きく、内側に突起があり、片足でも倒れない構造になっていて、回転運動をクランクで上下動に変換して、トコトコと歩くもの。 足裏に片方にしか回転しない車輪があり、モーターで左右の脚を前後に動かすと、回転しない車輪側の足を起点にして、反対側の足が前に進み、その繰り返しで歩くものもあった。 現実のロボットもなく、二足歩行の研究すらない時代だったので、おもちゃのロボットは車輪などを使った疑似歩行だった。 ● 最初はブリキ製のおもちゃロボット 1950年代後半には、こうしたおもちゃがあふれていたが、当時の宇宙開発の状況や「禁断の惑星」といったSF映画の影響を受けてロボットはおもちゃ化されていたように思える。当時はロボットだけでなく、宇宙船や宇宙飛行士のおもちゃも多かった。そして、それらはたいていブリキ製だった。 やがて時代が下ると、今度は日本製のアニメが誕生する。国産テレビアニメは最初から「鉄腕アトム」「鉄人28号」「エイトマン」とロボット、サイボーグのオンパレードだ。 キャラクター商品として、主人公を模したおもちゃとなると、必然的にロボット物ということになる。 「鉄人28号」も「アトム」も最初はブリキ製だった気がする。「鉄人」は車輪走行式で歩き、途中で立ち止まっては、目を光らせ「ブギャオォォン」という音を発した。 この「鉄人」で遊ぶと、幼い妹は怖がって泣き出し、飼っていた猫は家の中を逃げまくるという代物だった。 こうしたギミックは、おもちゃとしては当然必要とされたものだから、考える側もいろいろと苦労したことだろうが、とうとう家の中で「鉄人」で遊ぶことは親から禁止されてしまった。 当時のロボットおもちゃのギミックは、目が光るぐらいは当たり前、ロボットの胸が開いて中の基板がランダムに光ったり、頭のレーダーが回ったり、それでいて脚を動かすこともする。 これらは1つのモーターと中のカムや歯車で動作していたのだから、江戸時代のからくり人形のDNAを継承していたといえそうだ。 ● プラモデルでもロボット全盛に やがて、ブリキ製のおもちゃは少なくなり、次に流行ったのはプラモデルだ。飛行機、戦車、戦艦、自動車などのプラモデルはあったが、そこへアニメやテレビのキャラクターがプラモデル化されるようになった。テレビ番組と連動しているので、当然ロボットものも多い。「アトム」や「鉄人」もプラモデル化された。 最初は固定されたポーズのままが、首や腕が回転するようになり、ゼンマイやモーターの動力を使うものに進化していった。もちろん価格も高くなっていく。 当時のプラモデルでは、1つのキャラクターに対して価格ごとの数種類のバリエーションがあった。 いちばん安いのは、まったく動かず、ただ飾っておくもの。その上になると、ゴム動力やゼンマイで単純な動作をした。 もうひとつ上のクラスになると、モーターを搭載したり、豆球を光らせたりとギミックが増える。有線のリモコンで操作するのもこのクラスだ。 そして最上級クラスとなると、「ラジコン」だ。当時の子供には高嶺の花、あこがれの的、ほとんど買ってもらうのは無理というおもちゃだった。 クラスの一人がラジコンのおもちゃを買ってもらうと、クラスの男子は大挙して見にでかけるほどだった。 そうなるとラジコンを持ってない子はくやしい思いをする。なかにはウソをつく輩も現れるのだ。 「ぼくのお父さんの知り合いが○○○社に勤めていて、今度はものすごいラジコンを出すんだ」などと言うようになる。 ○○○社は、当時人気のあったおもちゃメーカーの名前だ。 「本当かよぉ」などと聞くと、大人でもなかなか買えないほど高いけど、ラジコンで空を飛び、地面を走り、水中にも潜れるなどと言う。 「すげーなー!」 子供でも、おもちゃは価格によって機能が違うことを実感としてわかっているので、「大人でも買えないほど高い」という部分で、もしかしたら本当にそうしたおもちゃが開発されているのかもと思ってしまうのだ。 そういうウソをついているうちに、ディテールはどんどん細かくなり、みんなが本当にあると信じ込むと、「それを見たい」という奴が現れる。 そうなると、「見たい」だの「借りてきてくれ」などという声が大きくなる。 最初は、「まだ誰にも見せちゃいけないんだ」とか「秘密だから」などと言っているが、ついにはみんなの圧力に負けて「今度借りてこれるかお父さんに聞いてもらう」などと言ってしまう。その日から彼には地獄の日々が始まるのだ。 ウソは身を滅ぼすのですな。 ● 巨大ロボアニメとおもちゃの合体 などと脱線している場合ではない。やがて1970年代になると、テレビには巨大ロボットが登場する。そうしたロボットもすぐにおもちゃ化される。というか、最初におもちゃがあって、それをアニメや特撮番組で宣伝するという仕組みができたのだ。 プラスチック製で、ギミック満載、合体、変形をするロボットおもちゃが世の中にあふれるようになった。 それから「超合金」。実際はアルミ合金ではないかと思うが、ずしりと重たい質量を持ったロボットおもちゃも登場した。 以降、テレビ番組連動型のロボットおもちゃは現在まで続いているが、こちらもその間に歳を重ねていったので、子供番組と連動したロボットおもちゃとは縁遠くなっていった。 これで子供でもいれば、またそうしたものにくわしくもなるのだろうが、あいにくと縁がない。 それでも、『超時空要塞マクロス』に登場した「バルキリー」の完全変形モデルがおもちゃとして売られたときには、思わず買ってしまった。 買って変形させながら、仕組みをよく考えたなと感心してしまった。 ● AIBOがおもちゃに与えた影響 しかし、これらはあくまでもロボットの形をしたおもちゃで、それ自体はロボットではない。子供の想像力によって、空想の世界の中で活躍をするものだ。そうしたロボットおもちゃの世界に変化が起きたのは、ソニーの「AIBO」の登場だろう。 25万円もするロボットがいきなり完売してしまうことは、おもちゃ業界にも大きく影響をしたと思う。 ペットロボットというジャンルができ、そうしたおもちゃ類も登場した。 今までのカタチだけのロボットおもちゃと違う点は、インタラクティブ性だろうか。 音声認識をしたり、センサーで外部の様子を読み取ったり、人がさわったことを感知する。 そうした機能がおもちゃに取り入れられることになった。 しかしおもちゃであるから、そんなに高い製品は作れない。音声認識をして反応するペットロボでも、数千円という価格だ。 こうした価格で、満足感を得られる製品にするには、メーカーにかなりの努力が求められるだろう。 これはロボットを作ることと、おもちゃを作ることの違う部分だ。 ● おもちゃであることと価格 同じ人型ロボットでも、ホビーロボットの場合は約10万円からの価格となるが、おもちゃでその価格はむずかしい。タカラトミーのi-SOBOTは3万円と、サーボモーターを持つ人型ロボットのなかでは破格の安さだが、おもちゃとしては高価な部類となるだろう。 機能や楽しさを追求しても価格は抑えないといけない。そのバランスのうえにおもちゃは成り立っているわけだ。 セガトイズが今年9月に発売を予定している女性型ロボットトイ「E.M.A.」は18,900円だという。人型で動くロボットとしては安いと思う。 もう少し高くてもいいから機能を追加してもらいたいと思うのは、ロボットを求めている者の考えで、おもちゃとして、その機能をほしがるターゲット層には妥当な価格だということだろう。 おもちゃは楽しさや夢を届けるもので、それがロボットとなった場合でも同じだ。 しかし、手の届く範囲での価格という枷がはまっている。ロボットならあれもやりたい、これもやりたいと開発者は思っていることだろう。 その思いと価格制限との間で開発をしなければならないおもちゃのエンジニアたちにとっては、過酷な条件下での仕事となるのだろう。 子供のころには、わくわくとしながら足を踏み入れたデパートのおもちゃ売り場には夢や楽しみが詰まっていた。しかし、その裏では並々ならぬ苦労があるのだろうなとわかるようになるということが歳をとるということなのかね。 ■ 関連記事 ・ セガトイズ、音楽再生人型ロボット「アンプボット」を11月に日米同時発売(2008/06/20) ・ 通りすがりのロボットウォッチャー 自動車とロボットは同じになる?(2008/05/30) 米田 裕(よねだ ゆたか) イラストライター。'57年川崎市生。'82年、小松左京総監督映画『さよならジュピター』にかかわったのをきっかけにSFイラストレーターとなる。その後ライター、編集業も兼務し、ROBODEX2000、2002オフィシャルガイドブックにも執筆。現在は専門学校講師も務める。日本SF作家クラブ会員 2008/06/27 00:02 - ページの先頭へ-

|