|

記事検索 |

最新ニュース |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

JAXA、いぶき(GOSAT)/H-IIAロケット15号機の説明会を開催 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

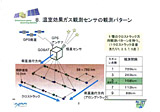

● 小さいながらもタフな衛星 今さら説明するまでもないだろうが、昨今、地球規模での問題となっているのが地球温暖化だ。温室効果がある二酸化炭素などの濃度が増加することによって、平均気温が上昇する現象で、異常気象による災害の増加や生態系への影響などが危惧されている。この防止を目的として、2005年2月には京都議定書が発効された。地球温暖化の対策を推進するためには、まず温室効果ガスの濃度を観測し、増減をモニターする必要がある。地上にはすでに観測点が設置されているものの、しかしその数は十分とは言えず、地域に偏りもある。 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、地球全域における濃度分布を宇宙から観測する。その特徴は観測点の多さにあり、標準モード時で56,000点。従来の地上観測点は2008年10月の時点で300点にも満たず、違いは歴然だ。また1つの“物差し”で測ることができるので、センサーの違いによる機器間の誤差も心配する必要がない。

「いぶき」には、温室効果ガス観測センサー(TANSO-FTS)と雲・エアロソルセンサー(TANSO-CAI)という2種類のセンサーが搭載される。主センサーは前者で、後者は測定誤差の要因となる雲やエアロソルを検出する役目を持つ。温室効果ガスが特定の波長の赤外線を吸収する性質を利用して、二酸化炭素とメタンの大気中濃度を算出する仕組みだ。

「いぶき」の重量は約1,750kg。大型化してきた昨今の衛星としては比較的小型だが、JAXAの浜崎敬プロジェクトマネージャによると、「1つのミッションに絞り込んで、最適化した衛星を短期間で開発する」方針なのだという。「従来は効率を重視して、大きな衛星に多くのセンサーを搭載していた。しかし開発期間が長期化し、全損時の影響も大きい」と同氏。プロジェクトチームができてから5年9カ月、本格的な開発を始めてから4年弱と、短期間で開発できた。 また冗長性を高め、「失敗しにくい」ということも「いぶき」の特徴である。太陽電池パネルの2翼化、Xバンドアンテナの2重化、電源供給ラインの2重化などが施されており、不具合があった場合でも最低限の運用が可能なように設計されている。宇宙空間での機能・性能が実証済みの機器・部品を最大限活用しており、信頼性の確保も重視した。 「みどり」「みどりII」などの失敗を踏まえ、宇宙開発委員会は2005年3月に「衛星の信頼性を向上するための今後の対策について」という文書をまとめた。「いぶき」はその方針が反映されたもの、と言えるだろう。 ● 今回の打上げは過去最安値 打上げに使用されるのはH-IIAロケット15号機だ。前述のように、「いぶき」は軽量であるため、最もシンプルな「202」構成が採用されるのだが、それでも打上げ能力に余裕があるため、今回は相乗り衛星も7機搭載する(相乗り衛星の詳細については、過去記事を参照)。

H-IIAロケットの打上げ業務が三菱重工業に移管されてから、これで3回目の打上げとなるが(13/14/15号機)、ロケットそのものは「何も変わっていない」と、打上げ執行責任者である三菱重工業の前村孝志技監・技師長。ただし手順では細かな変更があり、「衛星フェアリングは川崎重工の工場で点検をして、種子島に輸送してからも点検していたが、もうデータがとれているので、種子島では省略している」という。 そのほか、打上げが直前で中止になった場合、従来は極低温の推進薬を抜き取って点検するのに中5日を要していたが、「手順を見直して中2日で再打上げが可能になった」(同)という。ロケットの打上げは巨大プロジェクトであるため、1日延期するたびに数千万円のコストがかかる。3日短縮できれば、1億円近いコストダウンになるだろう。早期の再打上げは観光客にとっても朗報だ。 こういったコストダウンは民間移管の成果と言えるが、信頼性については「少しも低下していない」と前村氏は強調。「これまでに14機を打上げており、データは全てチェックしている。重複しているところを省く。信頼性に影響しないところをやるのがコストダウンの基本姿勢で、それは踏襲している」と述べた。ちなみに今回の打上げ費用は85億円で、JAXAによるとH-IIAロケットでは過去最低額だという。 H-IIAロケットでは、これまで、民間や海外から衛星の打上げを受注したことはなかった。コスト高の問題が当初より指摘されていたが、「少し前まで、H-IIAクラスは70億円が世界市場と言われていたが、最近はロシアのプロトンも価格が高くなりつつある。今の価格に満足しているわけではないが、十分太刀打ちできるところに入ってきていると考えている」と前村氏。 「近いうちに報告できると期待している」ともコメントしていたが、その後1月12日(月)には同社から、韓国の多目的実用衛星「KOMPSAT-3」の打上げサービスを受注したという発表があった。JAXAの水循環変動観測衛星「GCOM-W」との相乗りであり、戦略的な価格を提示した可能性もあるが、今後、主衛星クラスの受注に繋がれば、H-IIAロケットの打上げ機会も増え、日本の宇宙産業にとっては望ましい。期待したいところだ。 ■URL 宇宙航空研究開発機構(JAXA) http://www.jaxa.jp/ いぶき打ち上げ特設サイト http://www.jaxa.jp/countdown/f15/ 三菱重工業 http://www.mhi.co.jp/ ■ 関連記事 ・ JAXA、H-IIAロケット15号機の相乗り衛星4機を公開 ~2009年1月21日に種子島から打上げ(2008/12/24)

( 大塚 実 )

- ページの先頭へ-

|