|

記事検索 |

最新ニュース |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ICRTセミナー「介護福祉ロボットの現状と課題」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2008年11月26日(水)~28日(金)の3日間、インテックス大阪において「国際次世代ロボットフェア ICRT JAPAN 2008」が開催された。主催は国際次世代ロボットフェア実行委員会。 本稿では、27日に開催されたセミナー「介護福祉ロボットの現状と課題」をレポートする。 ● 基調講演「リハビリテーションの脳科学」

久保田氏は、現在の神経科学会では「リハビリテーションの研究が重要なテーマになっている」という。本講演の1週間前にも、ソサエティ・フォー・ニューロサイエンス(アメリカの神経科学会)が開かれ、そこで脳卒中の後のリハビリテーションにおける皮質の運動野の地図がシンポジウムのテーマになり、最前線で研究している人たちの発表があったそうだ。 脳卒中で脳内の地図が変わると、麻痺が残って動けなくなる。ところが、リハビリテーションを行なうと動きが回復するというのは、19世紀の終わりころから経験則として知られていた。1970年に細胞レベルで脳の働きがわかるようになり、学習や記憶が行なわれると脳の可塑性によって神経細胞にシナプスができ、それが働いて情報を伝えるということがわかってきた。 1996年にRandolph J. Nudo博士が、リスザルを使った実験を行なった。リスザルの脳の運動野を壊すと指が麻痺して動かせなくなる。ところが、リハビリを強力にやると麻痺が回復して指が動くようになる。この時の脳を観察し、指を動かす運動野の神経細胞が死んでいても、手首を動かす運動野の神経細胞が働いて指を動かしていることを突き止めた。この実験が、脳とリハビリテーションの関係を知る最初のきっかけとなった。それ以来、脳に関する研究が進むようになり、脳を知ることでリハビリの治療効果を上げることができるようになったという。 運動野には、過去に経験した運動が全て記憶されており、筋肉や関節を動かす命令が運動野から出ていく。この運動を起こす運動野と、複雑な運動をうまくやったり真似たりする時に働く「運動連合野」「運動前野」がある。この運動野を知るところから、リハビリテーションの研究が始まったと久保田氏は言う。

2006年には、アメリカ医師会が出版している「JAMA」という週刊誌に「エキサイト計画」というレポートが報告された。これは、脳卒中の片麻痺患者のリハビリテーション報告だ。片麻痺が残る患者の健全な方の手を手袋や三角巾などで固定して動かないようにし、麻痺した方の手だけを使わせる。そうすることにより、リハビリテーションの効果が上がったというのだ。 この方法は、脳卒中が起きてから9カ月経ってから行なっても治療効果があった。また、被験者の患者にはなにをやるかということを教えないで治療するランダムコントロールトライアルをして効果を比べている。しかも、約10カ所の医療施設が同じ方式で治療を実施し、徹底的に正しい治療法が行なわれ効果があったことを確認しているそうだ。つまり、片麻痺がリハビリテーションで治るようになったと、はっきり述べた論文が出たと久保田氏はいう。 残念ながら、この治療法は日本では保健医療の制約があり、まだ実行することができないそうだ。久保田氏は、「脳から見たリハビリ治療―脳卒中の麻痺を治す新しいリハビリの考え方」という本をブルーバックス社から出版し、こうしたリハビリの最新情報を紹介している。 このようにリハビリテーション治療と脳の関係がNudo博士の研究により、次第に明らかになってきた。リハビリテーションをやるためには、脳のシステムを上手く使うと学習効果を上げることができる。もちろん、リハビリテーションだけではなく、普通の教育でも効果があるというのだ。

久保田氏は2つの事例を紹介した。1つ目は「My Stroke of Insight:A Brain Scientist's Personal Journey」を執筆したJill Bolte Taylor氏を紹介した。Taylor氏は、脳卒中で倒れた経験を持つ脳科学者だ。彼女は、37歳の時に脳の左側にゴルフボール大の血のかたまりができて脳卒中を起こし、会話もできず、手や足も動かなくなり、耳も聞こえなくなった。しかし、脳の仕組みをよく知っていたため懸命な治療の結果、8年掛けて治すことができたという。 2つ目は、2008年10月号の「nature」誌に掲載された、運動野の神経細胞が麻痺した筋肉を直接コントロールした論文だ。実験では猿の手を麻痺させておいて、直接神経細胞を刺激して働かせ、筋肉だけを動かしたという。ということは、脊髄損傷による手足の麻痺は、現在はほとんど治療法がないと思われているが、筋肉さえあればリハビリテーションが可能になる。ロボットなどの装置を使えば、リハビリテーションが可能になるという、脳の可塑性の1つの側面を表している。 脊髄損傷があっても、手足が動かなくてもリハビリをやった方が精神的には良いというデータも出ている。「リハビリテーションは、非常に大きな可能性を持っている。将来には脊髄損傷の場合も普通に歩けるようになるだろう」と久保田氏は述べて講演を終えた。

● 「介護福祉ロボット工学の現状と課題」

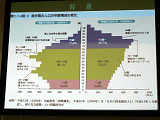

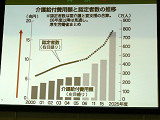

1番目に、日本は今後わずか20年の間に高齢者が人口全体の40%に達する。これは、単に高齢化社会になるということではなく、人類が経験したことのない急激なスピードで変化が起こるという点に注目しなくてはならないと指摘する。 2番目の特長は、高齢者に対して若者が非常に少なくなる点だ。これを建物に例えると、上が重く下が支えきれない不安定な構造に見える。つまり、高齢者の方々だけが大変になるのではなく、社会全体の構造的な問題が起こってくるのではないか? ということだ。 3番目にコストに関する問題。2025年になると介護給付金が15兆円を超える。これは、自衛隊の年間予算金額の3倍に当たる。これだけの費用を国が毎年負担しなければならないということだ。

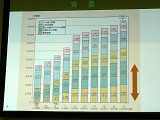

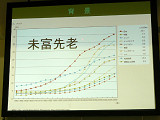

4番目として、高齢者の50%が一人暮らし、または夫婦だけで暮らす高齢世帯になっているという点だ。世帯の中に子どもも親戚の若者もいない状態で2人きりで生活をしている。非常に脆弱な社会的基盤になっていると考えられる。 このような現象は世界的に起きている。日本は世界より5~10年早く進んでいるが、他の先進諸国もいずれは日本と同様の問題が出てくる。つまり、10年後にはアジア諸国の若い人たちを日本に呼んできて高齢者を支えるという構図は成り立たないということを念頭に置かなくてはならない、と羅氏はいう。 5番目は、高齢社会になると要介護期間が延びる点だ。従来は、高齢者の要介護期間が4~6年だったのが、最近では10年を超えている。つまり10年間は、社会から介護を受けるというデータがあるそうだ。 こうしたことから、今までは「高齢“化”社会」という傾向だったのが、去年か今年あたりから“化”が消えて「高齢社会」に達してきた。社会そのものが高齢化すると、社会の機敏性や決断力も衰える。それを支えるために脳科学やロボット工学といった技術が重要となる。しかし残念ながら、ロボット技術などはなかなか現場に持ち込めないという大きなギャップが生じている、と羅氏は言う。

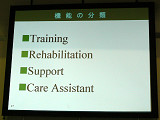

羅氏は、ロボットを「工学・課題」「用途別」「介護支援作業」「機能」「形態」とさまざまな視点から分類した。 介護に関する工学的・課題的なロボットの分類として、高齢者世帯が50%に達していることから「介護環境のシステム化技術」および「介護支援環境の情報化技術」の基盤整備が急速に要求されている。そして、介護現場の人手が足りない現状から「介護支援作業自身の省力化」、同時に「介護支援機器の設計・評価技術」が必要となる。さらに、「介護支援機器用各要素技術」も一緒に進めていかなければならない。 そこに、ロボット技術やシステム化技術が合わさり、要介護者の快適な機能回復・訓練・機能促進技術を実際に応用するに当たっては、医師や生物学の研究をされている先生たちと共同でやらなければならない、と羅氏は指摘した。ロボットを用途別に考えた場合、「医療用ロボット」と「生物学研究用ロボット」、そして「介護・リハビリテーション用ロボット」をそれぞれ別に考えて欲しいという。 では、ロボットを介護に使う場合、どこで使うかという問題だが、朝から夜までの24時間の生活リズムと合わせて必要となる介護作業を考えると、起床時の服の着脱、ベッドから車いすへ、車いすからベットなどへの移乗、ベッドでの体位変更、食事、入浴、リハビリと、約6種類に分類できる。 こうした体力的な介護作業以外にも、健康診断やメンタルケアにより高齢者とのコミュニケーションをとることも非常に重要である。羅氏は「ロボットは上記の体力・メンタルの両面で重要な役割を果たせるのではないか」という。 さらに機能的に分類するには注意を要する。というのも、ロボット業界の中で「トレーニング」と「リハビリテーション」、「サポート」と「ケアアシスタント」と、機能に応じて考えると全然違う言葉がごちゃまぜに使われる傾向があるからだ。トレーニングとは、元気な体の機能をより促進すること。それに対しリハビリは、何らかの病気によって失われた機能を再建すること。それから機能の一部分、例えば義手・義足などを使ってサポートする。体が全然動かなくなった場合は、介護者によって介護される。 このように、「トレーニング」「リハビリ」「サポート」「ケアアシスタント」は、全く違う。そして違う用途に対しては、それぞれに適したロボットの技術を用いて対応しないといけないと、羅教授は強調した。

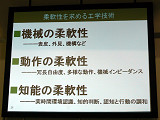

産業用ロボットと介護福祉用ロボットの違いを1つのキーワードで言うなら「機械の柔軟性」になる。機械の柔軟性は3つの側面に分けられる。1つは機械そのものが柔らかいこと。これは表面が柔らかいとか、外見が非常に親和性のかわいいものであるとか、それからたくさんの冗長機構を持っているという意味。 次に、機械が動作するときの動作の柔軟性も要求される。我々が誰かと握手をする場合、相手が力士だと自分の手首が硬くなる。それが、かわいい女性と握手をするときには、手首は自然と軟らかくなる。このようにアクチュエーターとなる筋肉というのは、機械的なインピーダンスが硬くなったり柔らかくなったりするという。そういうアクチュエーターをロボットに搭載するのはとても難しい。 3つ目に、人間と会話をしたり、いろんなパフォーマンスをしたりする知能面での柔軟性を持つロボットだ。今回もいろいろ展示されていたが、実環境の中で認識や認知と行動の調和は、学問的にもまだまだ難しいところだ。 人の役に立つロボットを作るということは、単に従来の工学技術を寄せ集めただけではできない。もうすこし、こういう柔軟性のある工学自身の探求が必要となると述べた。

羅氏は、例として2003年に構想した「RI-MAN(リーマン)」を紹介した。RI-MANは、看護師の方から患者さんの重心と看護師自身の重心を合わせるようにすれば、少ない力で患者さんを動かすことができるという話しを伺って、発想したロボットだ。 その時問題になったのは、人間が全身に持っている触覚が、運動にどのように使われているのかが分かっていなかったことだ。そこで、触覚センサーを理化学研究所で開発し、センサーのフィードバックで全身運動を実現したそうだ。 従来のロボットと違って、複数カ所が柔軟な面状接触となっていることが難しいという。そして、要介護者が一種の多リンク系の浮遊物体、ロボット工学的に言うと「ノンホロノミック拘束」というような、非常に操りづらい制御対象になっている点がある。 それからもう1つは、ロボットが人間を抱き上げようとしたときに作用点の分散をいかに処理するか、その分散の最適分配問題がまだ完全にわかっていないという工学的な問題点があるという。

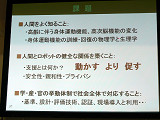

制御の側面から見た時、接触力をどのように分散制御するか、それから要介護者の重心をいかに操るのか。一例をあげると、ロボットの両手の肘が離れていると要介護者の腰が柔らかい場合、抱き上げたときに患者さんが滑り落ちてしまう。こうした関節のインピーダンス変化による滑り落ち防止ということも力学的に考える必要がある。ロボットを実際に作り実験する従来のやり方では、コストや対人親和性、安全性の問題で非常に難しい。そこで羅氏は、没入型の動力学シミュレーション技術を紹介した。 また、高齢になるに従い身体の運動機能と高次脳機能がいかに変化していくか。そういう自然なプロセスと特異的なプロセスを理解する必要がある。運動機能は脳機能とリンクしているため、一体化して訓練しなければならない。そのために生理学と従来の物理学の共同作戦が必要となるという。 羅氏は、「人間をよく知った後に、人とロボットの“健全な関係”を築く必要がある。この“健全な関係”というのは、全てに手を差し伸べて人を助けるのではなく、動ける部分は本人が動かすということが重要だという。つまり“支援とは何なのか?”という点を真剣に考える必要がある」と指摘する。 他にも、安全性や親和性、それぞれの方のプライバシー保護も重要である。これらを実現するのに、大学や研究所だけでは難しく限界がある。そのため、産業界と制度を強化するための官側との共同体制を作る必要があるだろう。

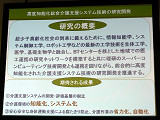

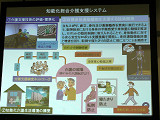

最近、国のやり方をみると生理学的な研究は大学や研究所で行なわれるが、ロボットは産業界で頑張ってくれよという無責任さを感じると、羅氏は言う。 今、神戸で「知的クラスター」という文部科学省のプロジェクトがあり、関西広域連携というプロジェクトの中で、羅氏は代表研究者として高度知能化総合介護支援システムの開発に取りかかっている。そこで「介護現場の知能化・システム化・省力化・自動化」という4つの現代化をテーマとして抱えている。 こういった現代化を実現するために、工学技術をどんどん取り入れ評価システム、それから高齢者のバランス、転倒防止、寝たきり防止、そしてソサエティーや社会とのかかわりという部分で、共同体制を築こうとしているという。 介護ロボットのように人間に接するロボットの場合も、基準作成や評価技術、認証、レギュレーションなど、三者共同の体制を作ってやらなければ健全な関係はできないと、羅氏は重ねて指摘した。

● パネルディスカッション「介護支援ロボット工学」

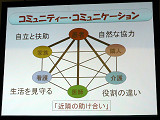

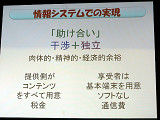

若松氏は、簡単な操作でいろいろな目的に使える遠隔医療福祉システムを安価に開発することを20年来考えてきたという。目指しているのは、利用者の「助かりたい」あるいは「怪我をしたときに救護を簡単に受けたい」という立場から考えたシステムだという。 当時はなかなか実現できなかったが、最近はインターネットが普及し、どこの家庭でも使えるようになったので、実際に遠隔で沖縄で授業に使ったり、国際会議にも使ったりした。また、遠隔カンファレンスで東京医科歯科大学と沖縄の医師と看護師が模擬的に行なったそうだ。 今後、高齢化社会が進むと、労働力が貧困になることが予想されるので、少なくとも頭脳が健全な人には働いてもらいたいという。いわゆるバーチャルリアリティの技術を使って、仮想の部品を集めてベッドの上で作成し、立体に設計ができるシステムを考えているそうだ。 若松氏は、介護は「自立と扶助」のバランスが重要であり、介護者と要介護者の双方が、負担を感じないシステムでなければいけない、と指摘する。要介護者は精神的な負担を避けるために、できればお金をかけずに自分が堂々と援助を受けたい。提供する側は、もちろん税金などでできる形に、享受者は、基本的な端末だけで何とかできるようにできないかと考える。 これからの長寿社会に向けて、自分に必要なときに気兼ねなくケアを受けることができ、かつプライバシーを守るために、不要なときは医師や看護師の手は借りないという考え方がシステムの基本になっているという。

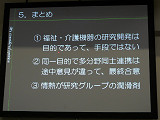

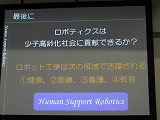

健康増進に関しては乗馬ロボットや、リハビリテーションとしては歩行訓練、目の見えない人を案内するロボット、他には子供の創造性を向上するトレーニング方法などを行なってきた。ロボットの工学的なアプローチを、認知機能の両方を融合しながら目的を達成していこうと考えている。 福祉・介護機器の開発は、「目的なのか手段なのか」という点が重要だと指摘する。目的ならば途中でやめることはない。手段ならば途中で投げ捨てることが十分あり得る。ロボティクスは「健康・医療・看護・教育に役に立つ」という信念でやってきたという。

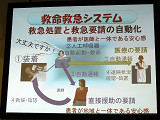

羅氏は、作業療法士と理学療法士がリハビリテーションの現場でそれぞれケアを行なっているが、その分類について久保田氏に質問した。 久保田氏は「理学療法の場合は運動の側面が主になり、作業療法の場合は行動の方が主になっており、どちらも必要だ」と強調した。今一番の問題は、医者がよくわかっていないことだという。作業療法士や理学療法士が現場で治療に当たる場合、医師の監督のもとで行なわなくてはならないが、医師が脳とリハビリの関係について分かっていない。身体の運動を制御しているのは、実は脳神経系であるから単に運動面だけでは、リハビリの効果は得られない。脳機能の回復と運動がお互いにカップリングになって相乗効果が生まれる。だから、そのためにいろんなロボットができてくることが、非常に大事だと思うと述べた。 そして羅氏は、工学研究者でありながら東京医科歯科大学という医療現場にいる若松氏に現場での苦労や経験を尋ねた。 若松氏は、自分は虚血性の脳梗塞や心筋梗塞の患者を助ける自動制御システムが専門であると断ったうえで、「むしろ現場で、いろんなことが可能かどうか? ということを尋ねられる中で考えてきた」という。以前、当時の厚生省の基金などで特別なベッドを開発した時も、お金が掛かるということでユーザーに使われることがなかった。そうした経験から、ユーザーにとって簡単に手に入り、使用にお金がかからないということが、システム普及にとって最も重要だという。インターネットによって、ソフトウェアのサポートもサーバー側で可能になれば、税金で作ったシステムをユーザーはPCを通じて使うことができるようになる。今は、能力的にもネットワークにも問題があるので完全な形ではできないが、部分的には可能性が見えていると述べた。 羅氏から、医療情報システムとしては、各病院内でかなり整備され実用化されてきているが、現状として介護情報システムが実現されていないがどういうふうに克服すればいいか? と重ねて質問があった。 それに対して若松氏は、いわゆる医療情報というのは非常に整備された形で、医者の立場から使われているが、看護情報や介護情報というのは分散していてまとまった形にはならない。しかし、単にシステムを巨大化することが良いわけではなく、むしろ分散して3~40年前のいわゆる地域医療を実現した方がいいと考えている、と語った。 羅氏は、今日のテーマである「介護支援ロボット工学」は、医学、生物学、それから工学との出会いの場だと述べた。従来、工学とは工学的原理に基づいて発展し、医学は生物学とか分子生物学、生理学をベースにして発展した分野である。介護、あるいは人間に対するサポートをロボットで行なうためには、その三者の出会いが必要になってくる。しかし、研究者が一番悩んでいるのは、それぞれ原理が違っているところで働いているため、追求する目標が、それぞれの個性に合った医療や、工学的なジェネライゼーション、それから規格化、一般化ということとの間の発想も立場により違っている点にあるといい、久保田氏に、その点をどのように捉えてこれから進めていけばいいか? と質問した。 久保田氏は、介護やリハビリをする時に、脳の働きが高まるようにしなければならないと繰り返した。年齢を重ねる際に、何もしないからできなくなるということが、ものすごくあると指摘する。それを防ぐために、そうならないようにするようなロボットが必要だという。結局、前頭葉を使わなければならないが、そのために歩くとか走ることを介護の中に含めていくようにしていけば、脳の働きが低下しない。今までの走る装置は、脳の働きを高めるような走り方をさせていないと指摘した。 それを受けて王氏が、先ほど久保田氏の脳の話を聞きながら思い出したとして「老人ホームを見学したり、実際の歩行訓練を手伝ったりした時に、よく話しをする年配の方は、やはり身体も元気だ」という体験を語った。ちょっと話しかけたら、おしゃべりが続いて離してもらえないほど元気な高齢者がいる。これは脳との関係があるのではないかというのだ。 久保田氏は「もちろん」と即答した。話したり、手を使ったり、足を動かしたり積極的に筋肉を使うのがよいという。羅氏から「久保田先生が公演されたときも、手が一生懸命動いてましたね」とコメントが入った。 最後に若松氏が、「介護の場合は、何か1つちょっと足りない状態を作り、努力すれば獲得できるようにしないと、人は怠けてどんどんダメになっていくということを現場で経験している」とまとめた。 ● 自立支援のへ理解と啓蒙が必要 この後、来場者から質問があった。質問者は、介護福祉士で現場で働いているが「何か1つ足りないことを作るとか、要介護者の体を動かすという意見はもっともだが、患者の家族は、私たちをサービス業と思っているため“なぜ全部やらない。なぜ利用者と一緒にやっている。あんた怠けてるんじゃない?”という批判もある」という。訪問介護や介護に対する社会の認識が、ちゃんと理解されていない現状を発言した。「国が家族の方に対し、介護保険は自立支援が目的なんだという啓発をし、理解を求めていかなければいけないと思う」と質問者は述べ、手足を失って動かすことができない人もいるので、そうした場合はどうすればいいのか? また実際に介護に入ると車いす生活になり、階段などで行動範囲が非常に制約される。車いすで階段を上るなどの技術面の現状を知りたいと2点の質問をした。 若松氏は「私も現場でずいぶん経験した」という。「あなたは鬼だ」と言われたこともあるそうだ。福祉学会では「足りない部分を補うこと」が本当の福祉だと明言している。しかし、一般には全てやってもらうことが一番いいんだという認識になっている。それは、やはりどこかが教育していかないといけないと若松氏も思っているそうだ。 久保田氏は「介護のシステムができたころは、介護をしたらそのときに脳がどう働くかというようなことがわかっていなかった」と指摘する。実際に介護をするると、された方は脳を使わなくなるため働きが悪くなる。それをどう克服していくか、そして脳の働きを高めながら介護をする。そして介護してもらった方も、した方も喜ぶというようなやり方を考えていかないといけない。システムの考え方の問題が一番大きいと思うと述べた。 2番目の車いす関係について、王氏に話題を振ると「車いすに関しては詳しくない」と前置きをし、アメリカのジョンソン&ジョンソンのアイボットを階段を上る車いすとして紹介した。国内でも東京電気通信大学などが研究しているが、完成度はアメリカの方が高いそうだ。しかし、国内に入ってきていないということは、規制や価格などの問題があり、使用するには現場からどれだけ強い要望があるかに掛かってくると述べた。 王氏は「車いす研究をしたことはあるが、失敗してしまった」と告白した。車いすを移動手段として使うだけではなく、元気な上半身の機能や健康状態を維持していくような健康増進機能を追加しようとしたが、成功しなかったそうだ。 また、羅氏から2007年の大阪世界陸上で、両足に義足をつけた選手が400mで2位になったと紹介があった。義足をつけても速く走れるということも証明されてきているそうだ。義手についてはこれまで装飾義手から筋電駆動の義手まであった。今一番の問題になっているのは、物をつかむときの感覚をいかに人間へフィードバックするかという点で、そうした開発が焦点になってきているそうだ。 ■URL 国際次世代ロボットフェア ICRT JAPAN 2008 http://www.fair.or.jp/icrt/2008/index.html ■ 関連記事 ・ 「国際次世代ロボットフェア ICRT JAPAN 2008」レポート ~インテックス大阪に最先端ロボットとロボットテクノロジーが展示(2008/12/04)

( 三月兎 )

- ページの先頭へ-

|