|

記事検索 |

最新ニュース |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

神戸にて「レスコンシンポジウム2008」開催 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

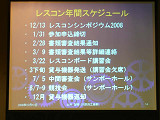

レスキューロボット実行委員会は、「技術を学び 人と語らい 災害に強い世の中をつくる」という理念を掲げ、防災啓発活動の一環として「レスキューロボットコンテスト」(以下、レスコン)を2000年から毎年夏に実施している。レスコンの目的は、ロボットによる創造性教育と、広く一般に防災や災害対応を啓発することの2点である。 シンポジウムはレスコン参加者だけでなく、一般も対象として災害救助活動やレスキューロボットに関する情報を提供するために、消防隊のレスキュー資材のデモンストレーションも交えて実施している。また、2009年8月に開催する「第9回レスキューロボットコンテスト」の概要についての説明もあった。

● 阪神・淡路大震災における消防活動と新たに導入された資機材

講演の中で、救助活動にあたって一番重要となるのが、情報収集であると話があった。複数の現場で、倒壊した家屋の家族構成や寝室の位置などの情報を近所の方から得たことで、スムーズな救助活動ができたという話があり、地域コミュニティの重要性を改めて感じた。 講演後、参加者は神戸市水上消防署の特別高度救助隊「スーパーイーグルこうべ」に搭載されている救助資機材を見学した。「スーパーイーグルこうべ」は、2006年4月に神戸市に発足した救助隊で、高度な救助技術及び資機材を兼ね備えている。震災対策用高度救助資機材を装備しているだけでなく、NBC災害(核:Nuclear、生物:Biological、化学:Chemical。それぞれの頭文字)対応能力も持っている。 要救助者を発見するための機材には、要救助者が発するかすかなノック信号や音声を聴取し、位置を確認する「地中音響探知機」や、ガレキの隙間等に電磁波を放射し、埋没している生存者の呼吸による胸の動きを検出する「電磁波探査装置」がある。現場では、こうしたセンサー類の情報を参考にし、要救助者の位置を特定することで素早い救助活動を行なう。 参加者達は、実際に「地中音響探知機」のヘッドフォンを使って地面を指先で叩く音を聞いたり、熱画像直視装置を覗いて熱源を判定する映像を見たりした。

● ダミヤンの識別技術が必要となる「第9回レスキューロボットコンテスト」 2009年に実施する「第9回レスキューロボットコンテスト」について、委員会の各部から説明があった。大きな変更点として、「中間審査会の実施」「技術課題の設定」「新屋根型ガレキの導入」「ロボットサイズ制限の追加」「チームメンバーの追加」などがある。

来年度は、本選出場チーム数をこれまでの12チームから最大20チームに増やす。7月の予選を廃止し、かわりにプレゼンテーションによる中間審査会を一般公開の形式で実施する。プレゼンテーションの持ち時間は7分、その後3分間の質疑応答がある。 中間審査会は、レスキュー活動およびレスキューロボットのコンセプト・アイデアの総合評価および、ロボット設計の計画性を評価するのが目的。プレゼンテーションには、ロボット実機の持ち込みは禁止されている。書類審査に記述した全ロボットの重要な機能は、動画で報告する。動画には、委員会が指定した課題に対するロボットの動作も含まれていなくてはならない。中間審査会の時点で重要な機能が実装されていなかったり、課題に対する機能の完成度が極端に低い場合は、委員会より棄権勧告がなされる場合もあるという。なお、この中間審査の結果も、本選で決定するレスキュー工学大賞他、各賞の参考となる。 ロボットのサイズについては、重量・機数に制限はない。ただし、レスキュー活動開始時にロボットベース(1,200×1,200mm)内に、レスキュー活動で使用する交換部品等を含み、すべてのロボットを配置する必要がある。これまでは、レスキュー活動開始の宣言時に、ロボットを持ち上げる行為が容認されていたが、その点を厳しく規定した。

今年から競技に技術課題が設定される。これは、技術的チャレンジの要素を明確にし、技術力向上のベクトルを設定するのが狙い。第9回の課題は「ダミヤンの個体識別」だ。情報収集機能を焦点とし、ロボットに搭載したカメラやセンサー類によるデータで、“ダミヤン”の個体識別を行なう。 ちなみにダミヤンとは、レスキュー活動における要救助者を模擬するレスキューダミーのことで、大阪弁で親しみを込めて「ダミヤン」と呼ぶ。新ダミヤンは識別用マーカーとして、光・音・画像マーカーを搭載、体重にも個体差がある。ダミヤンを識別できるとポイントが与えられる。 胸のマス目は、ダミヤン毎に個別のパターンとして2×2~5×5を白黒に塗り分ける。各チームが大1体・小2体のダミヤンを救出する。ダミヤンは目のLEDを点滅したり、音を鳴らして個体を主張する。

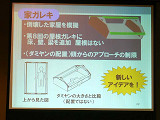

新しい特殊ガレキとして、倒壊した家屋を模擬した“家ガレキ”が導入される。これは、第8回の屋根ガレキに、床・壁・梁が追加され、屋根が除かれたもの。床があるために、屋根ガレキのように力業でひっくり返して除去することはできない。床にはスポンジを敷くため、摩擦係数が高くなりダミヤンをアームで保持して引っ張り出すのも難しいだろう。ダミヤンを優しく素早く救出するための、新たなチャレンジとアイデアが期待される。

そして、チームメンバーに「コントロール間通信士」を追加する。コントロール間通信士は、競技中に相手チームと連絡を取り合い、円滑なレスキュー活動を行なうための情報交換を行なう役目。兼任が許可されているため、チームの最少人数はこれまで通り2名となる。 委員会からは「レスコンフィロソフィーを熟読した上で、レスコンに参加して欲しい」という要望が繰り返された。レスコンでは、詳細なルールを制定し全てをルールで縛ることは考えていない。それは、レスコンの背景には常に現実のレスキュー活動が控えているという考えに基づいているからだ。レスキュー現場では、常に想定外の状況が起こる。ルールに書かれていない状況に陥った時、レスキュー隊員としてどのように活動するべきかを念頭におき、レスキューロボットの機能や活動方針について提案してほしいという思いがある。

シンポジウム後には、参加者達が特殊ガレキのサイズを計測したり、ダミヤンを詳細にチェックして写真や動画に納めていた。熱心な様子を見ると、コンテストは既に始まっているという意気込みを感じた。 委員会は、新特殊ガレキの対策として「屋根ごと持ち上げて搬送するのは、望ましくない」とした上で、「ぱっと考えただけでも3~4のアプローチが思いつく。チーム内でアイデアを出し合えば20個くらいの意見が出るだろう」と、新しい技術チャレンジに期待を寄せていた。 ■URL レスキューロボットコンテスト http://www.rescue-robot-contest.org/index.html ■ 関連記事 ・ 第8回レスキューロボットコンテスト本選レポート ~レスコンボード搭載で、ミッションコンプリートのチームが続出(2008/08/18) ・ 「レスコンシンポジウム2007」レポート ~中越沖地震で活動したロボットとその実用性(2007/12/25)

( 三月兎 )

- ページの先頭へ-

|