|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/04/17 】 |

||

| ||

【 2009/04/15 】 |

||

| ||

【 2009/04/09 】 |

||

| ||

【 2009/04/06 】 |

||

| ||

【 2009/04/03 】 |

||

| ||

【 2009/03/27 】 |

||

| ||

【 2009/03/24 】 |

||

| ||

【 2009/03/18 】 |

||

| ||

【 2009/03/11 】 |

||

| ||

【 2009/03/06 】 |

||

| ||

【 2009/03/04 】 |

||

| ||

【 2009/02/27 】 |

||

|

|

|

||||||||||

|

人間とロボットの間に横たわるモノは? |

||||||||||

|

通りすがりのロボットウォッチャー

|

||||||||||

|

Reported by

米田 裕

|

||||||||||

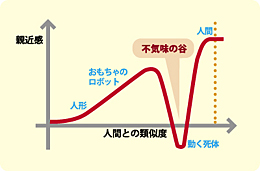

「男と女の間には」とくれば、その後に持ってくる言葉でイメージががらりと変わってくる。「2本のストローの入ったグラスがある」なんてのはかわいらしいが「10000光年の孤独がある」となると寂しい。朝まで枕をかかえて泣いちゃうよという気分になるね。 そして『朝まで生テレビ』で、酔っ払いの作家として暴れていたあの野坂昭如氏の歌った『黒の舟歌』では、能 吉利人氏の書いた歌詞は「深くて暗い川がある」と続く。いやまぁ、絶望的な感じだね。 井筒和幸監督の映画『パッチギ!』では、主人公の松山康介は「シュワッチ!」と叫び、あこがれの女性、キョンジャのもとへと夜の暗い川をどんどんと泳いで渡ってしまったが、何か超人的な力か、大いなるカン違いが働かないと渡れない川のようだ。 ● 人間が感じる不気味の谷とは 人間とロボットとの間にも、深くて暗い川、じゃなくて「深くて暗い谷」がある。それは『不気味の谷』と呼ばれているものだ。提唱したのは森政弘博士。森先生といえば、現在ではNHKのロボットコンテスト、略してロボコンでおなじみの、にこやかなお顔の方だが、東京工業大学教授だった'70年、雑誌に『不気味の谷』という論文を発表した。 不気味の谷とは、ロボットについての人間の親近感や好感度は、機械のようなものより、人型をしたものの方がより親近感がもたれる。そして人間に外観や動作が近づくにつれて、より好感度、親近感は大きくなっていくが、ある時点でとたんに激しい嫌悪感に変わり、それを乗り越えれば、また親近感がわくというもので、それをグラフ化したときに、好感度がある地点で嫌悪感によってぐっと谷のように落ちるところから命名されたものだ。

そして、ロボットはより人間に近いものへと、シリコンの皮膚を持ったり、外観が人間そっくりになる。そのときに「うわー怖い!」というポイントが現れる。 いくら人間に近いとはいえ、動きがぎこちなかったり、皮膚の感触、頭髪の不自然さなんてのが気になると、「死体が動いている」と思ってしまうそうだ。外国人ならゾンビをイメージするのだろう。そこで、「怖いよー、お前なんかあっちへ行け!」という反応となる。 また、スケールの問題もあるかもしれない。小さな人形は怖くないが、たとえばリカちゃん人形が、等身大だったらどうだろう? 印刷された目で、無表情のまま近寄ってきて「あたしのお父さんはフランス人なの」と言われたら「うわー!」と誰もが思うのではないだろうか。 しかし、そのポイントを乗り越え、さらにロボットがもっと人間に似て、全く見分けがつかなくなると、またまた好感度が上がり「こいつ、好きやわぁ」となる。 「好き」の一歩手前がいちばん「嫌い」となるのが男女の仲、じゃなくて『不気味の谷』というわけだ。 ● 不気味の谷は証明されていない ロボット研究者のなかには、この『不気味の谷』には根拠がないという意見もある。『不気味の谷』は擬似科学であって、科学ではないとか、不気味の谷が正しい根拠もあるし間違っている根拠もあると、実際に人間そっくりのロボットがないのではっきりとはいえない現状がある。人間にそっくりなロボットは、とくにアンドロイドと呼ばれる。この言葉は、ヴィリエ・ド・リラダンの小説『未来のイヴ』に初めて登場する。なんと1886年のことだ。そのため、古い言葉と思われているのか、近年はアンドロイドという言葉はあまり好まれない。 P・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』を原作としたリドリー・スコット監督の映画『ブレードランナー』では「レプリカント」だったし、押井守監督の『イノセンス』では「ガイノイド」だった。 この「ガイノイド」は先祖がえりした呼称だ。「アンドロイド」(android)が男性をあらわすギリシャ語の「andro」に「のようなもの」である「oid」を合成した言葉なのに対し、同じくギリシャ語で女性をあらわす「gyn」に「oid」をつけると女性型人造人間「ガイノイド」(gynoid)となる。あまり知られてないので、新鮮味があると思ったのだろうね。 「もどき」や「のようなもの」は語尾に「オイド」をくっつけるとなるわけだ。となると、大阪弁でお尻は「おいど」というが、言葉のお尻につくので「オイド」なのかと妙に納得してしまう。松本零士氏のマンガ『男おいどん』とは関係ないわな。 マンガに脱線したついでに、ゆうきまさみ氏の『究極超人あ~る』の主人公「R・田中一郎」もアンドロイドだった。イメージアルバムも作られ、タイムボカンシリーズで有名な山本正之氏作詞作曲の『究極超人あ~る』イメージアルバムに収録された『やあ。』の歌詞に「あんた誰 アンドロイド 何でいるの?」というフレーズがあった。 このフレーズは、「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか?」というポール・ゴーギャンの作品に匹敵する名文句だと思ったものだ。こんなこと書くとゴーギャンは怒るかな(笑)。 ● ジェミノイドに不気味の谷はあったのか? 人間そっくりのロボットで存在感や不気味の谷があるのか研究しようと、ATR客員室長で、大阪大学教授の石黒浩氏は「アンドロイドサイエンス」を提唱して、自分自身のコピーとなる「ジェミノイド」を作った。双子を意味する「gemin」と、前出したように「のような」を意味する「oid」からの造語とされている。こちらもアンドロイドより新しいイメージを持ちたかったのだろう。 通りすがり者としては、実際に現物を見る機会はめったにない(本当は見たいんだけど)。写真やテレビでの映像でしか見ていないので、ジェミノイドがどれだけ本物に似ているのか、不気味なのかは15倍に薄めたカルピスを飲んで判断するようなものだ。 空気圧で半自律的に動き、口の動きなどは操縦者がコントロールできるものだが、やはりまだ人間のように滑らかではない。 まだ座っているだけだから不気味感は少ないのかもしれないが、2足歩行をしてあちこちを歩いたらどうだろうとか? テレビ画面を見ながら考えてしまった。 しかし、『不気味の谷』問題が吹き飛んでしまったのは石黒教授ご当人の登場である。圧倒的な存在感があって、ジェミノイドはその前でかすんでしまったのだ。 石黒氏は学生たちからも「怖い」と思われているそうなので、それなら自分をモデルにしてロボットを作っちゃれとジェミノイドを作ったという。学生がロボットでも怖がるか見たかったというが、ご当人といっしょだとジェミノイドの存在が薄くなってしまうほどの存在感を放っていた。 この、人間の持つ存在感とは何なのだろう? ここらへんを追求してもらいたい。 ニュース番組のコメンテーターはジェミノイドについて「影がうすい」とコメントしていたが、それは石黒氏ご当人といっしょにいたからかもしれない。 生身の人間でも存在感の強い人と弱い人がいるのはなぜだろうね。いちど会ったら印象に残って忘れない人と、いたのかどうか思い出せない人がいるわな。 よく、有名人が亡くなると、いちばん間近の映像が流れたりするけど、「影がうすいなぁ」と思えるときがある。昔から影が薄くなった人は死期が近いなんて言われたりしているけど、どうなのかね。 ● ロボットを人間の芸の伝承に使えるか? ジェミノイドはまだ研究用途だが、こうした人間そっくりのロボットは人間の芸の再生装置となりそうだ。『落語家ジェミノイド』なんてすばやく作ってほしいものだ。落語は、話芸といわれているが、実際には落語家が表情や動作で演じる部分も大きい。現在では、映像で落語が保存できるようになったが、実際に高座に落語家が座って演じているものよりは情報量は格段に落ちてしまう。 名人と言われる落語家たちもいつかはこの世からいなくなる。いまでも、古今亭志ん生はすごかったと言われても、残っている数少ない録音ではそのすごさも完全には伝わらない。 そんなときに「志ん生ジェミノイド」が演じてくれれば、より多くのすごさが伝わるかもしれない。 この数年でも、ものすごく惜しいと思わせる落語家の方々が亡くなっている。 CDやビデオでは残っているけど、やはり身体でもって演じる姿にはかなわない。寄席という空間を観客と共有している緊張感と一体感を伝えるにはロボットを再生装置とするのがいいのではないかと思う。まだ現役の、名人といわれる落語家たちの話を今のうちにロボットに記録させておきたいものだ。 各地で同時に公演をしてもいいし、その落語家が亡くなった後に、芸を残していくのにもいいだろう。 でもアンドロイドが怪談話や、「らくだ」の死体でカンカンノウを踊らせるなんてのを演じたらものすごーく怖そうだ。 「いよ! 不気味な感じがうまいねぇ」なんてほめれば落語家ジェノイドはこう答えるかもしれない。 「不気味のONは谷より深い」 なんちゃって。では、お後がよろしいようで。 2006/08/10 00:06 - ページの先頭へ-

|