「人とロボットの関係性の中に発現する知能」レポート

~「SIGGRAPH Asia 2009」でのロボット関連トークセッション

CGやインタラクティブデザインの国際会議&展示会「SIGGRAPH Asia 2009」が12月16日から19日の日程で行われた。ロボット関連の展示に関しては既にレポートしているとおりだが、本稿では、18日に行なわれた「人とロボットの関係性の中に発現する知能」と題したトークセッションについてレポートする。

|

| 早稲田大学大学院基幹理工学研究科 情報理工学専攻 松山洋一氏。SIGGRAPHをきっかけにロボット研究の道に入ったという |

「SIGGRAPH ASIA 2009」でのセッションは、経済産業省 平成21年度アジアコンテンツ人材ネットワーク構築事業(ロボティックス関連人材育成事業)として行なわれている。コーディネーターは早稲田大学大学院基幹理工学研究科 情報理工学専攻の松山洋一氏。松山氏はこのセッションの趣旨について、ロボットがどのように産業化していくのかはまだ不透明なところがあるためセッションのタイトルを「Vision in Robotics」としたと語り、また、ロボットが発展し社会に浸透していく過程では、いずれ、人とロボットの関係性をどう考えればいいのかという課題が出てくるため、それらを議論する場として、このセッションを設けたと解説した。

トークセッションはパネルディスカッション形式で、5人のパネリストがそれぞれプレゼンテーションを行ない、その後、議論が行なわれた。

●「HRP-4Cと人工知能」

|

| 独立行政法人産業技術総合研究所 知能システム研究部門ヒューマノイド研究グループ主任研究員 梶田秀司氏 |

まずはじめに、独立行政法人産業技術総合研究所 知能システム研究部門ヒューマノイド研究グループ主任研究員の梶田秀司氏が「HRP-4Cと人工知能」と題してプレゼンテーションした。梶田氏は、自身は二足歩行ロボットの研究者だが、個人的な「裏テーマ」として人工知能のトレンドも追いかけてきたと自己紹介した。

梶田氏は、今年発表された「HRP-4C」と、2002年に発表され研究用プラットフォームとして活用されている「HRP-2」の紹介から話を始めた。2009年3月に発表された「HRP-4C」は、身長158cm、体重43kg、42自由度を持ち、バッテリとコンピュータを内蔵した自律ロボットだ。音声認識エンジンJulianを使って音声でのインタラクションを行なうことができる。発表後は国内だけではなく、海外のメディアからも大きな反響があったという。

梶田氏は、「HRP-4C」の一般公開のなかで感じたこととして、一般の方のなかには「HRP-4C」に知能があると思っている人がいると述べた。だが実際には「HRP-4C」には、一切、知能はない。動作はプログラマによる作りこみでしかなく、「知能があると感じたならそれは妄想」(梶田氏)である。このような妄想・空想には「ピグマリオン・コンプレックス」という名前がついている。人間はいつの時代も、その当時の最先端技術に対して「魂が宿るのではないか」と想像してきたという。

ではいかに知能を実装していけばいいのか。知能を実現するための現代的な方法論としては、ロボットは知識とセンサー情報をもとに状況に関する確率を計算できなくてはならない、というのが現在のトレンドだという。梶田氏はロボットの自己位置推定技術の一つである「SLAM(simultaneous localization and mapping)」を使って解説した。自分の知識の不足について自覚的である移動ロボットが、ある程度、環境に対する地図を持っているとする。ロボットはセンサーを使って環境を計測したり、自分自身のエンコーダーから移動量を計測したりすることで、自己位置をできるだけ推定する。だがどうしてもずれが生じるので、ある確率を持って推定を行なうことになる。確からしさを推定するのだ。これが、不確実な環境の中でロボットが人間や外界とインタラクションするときの基本的な考え方である。

このような考えかたを「確率ロボティクス(Probabilistic Robotics)」という。世界モデルを構築してそのなかで動く「モデルベース」と反射を組み合わせた「行動ベース」、両者の長所を取り込み、モデル誤差に対してロバストなロボットを作ろうとした考え方だ。計算量が大きいことが短所だったが、計算機の性能がどんどん上がっているので今日ではあまり問題にならなくなった。梶田氏ははSebastian Thrun、Wolfram Burgard、Dieter Foxらによる書籍『Probabilistic Robotics』(The MIT Press)を「21世紀のロボット研究者の必読書」であると推薦した。なお翻訳は毎日コミュニケーションズから『確率ロボティクス』として2007年に刊行されたが、既に版元品切れとなっている。

さて、この考え方を人工知能に応用したらどうなるか。知識、ヒューリティクス、推論、学習、論理など、いずれも確率論で再解釈が可能だと産総研の麻生氏は述べている。梶田氏この考え方に賛同を示し、最後に、現状の「HRP-4C」にはまったく知能はないが、本物の知能を実現できる見込みはあり、もっとも有望なアプローチは確率論的な人工知能技術である、とまとめた。

|  |  |

| 確率的な自己位置推定という考え方 | 「確率ロボティクス(Probabilistic Robotics)」。翻訳は既に版元品切れ | 人工知能も確率論から再解釈可能 |

●「PaPeRoのインタラクションデザイン ロボットのユーモア」

|

| NECデザイン&プロモーション株式会社チーフデザイナー 長田純一氏 |

インタラクションデザイン、演出や振り付けの立場からロボット開発に関わってきたNECデザイン&プロモーション株式会社チーフデザイナーの長田(おさだ)純一氏は、「PaPeRoのインタラクションデザイン ロボットのユーモア」と題して講演した。

「PaPeRo(パペロ)」の研究は10年以上続いている。そのためさまざまな派生が存在する。パペロの研究開発は、技術開発アプローチのほか、社会学や心理学などの人文研究アプローチ、アート・デザインアプローチの、3つのアプローチで進めてきたという。たとえばパペロが子供たちにどのような影響を与えているのか絵を描かせることで読み解こうとしたり、愛知万博ではアテンダントを対象にしたイメージ分析、喋るけど動かないパペロや動くが喋らないパペロなどを使って動きの与える影響を調べたり、幼稚園での長期的フィールドワークなど、さまざまなことを行なってきた。

パペロと、吉本興業所属の芸人 ぜんじろう氏によるロボット漫才「パペじろう」は、ロボットによるロボットらしい面白さを追及しようとしたもので、学会やイベントなどさまざまな場所で公演を行なっている。ちなみに「M-1グランプリ」は「相方がロボットである」という理由で落ち、「R-1グランプリ」は一人芸ではなく漫才であるという理由で失格になってしまったそうだ。そこで、2台のパペロで漫才をやらせる形でエントリーしたところ、「ついに『ロボット禁止』にされてしまった」と長田氏はエピソードを紹介した。

さて「パペロ」のデモを見て、すごくハマる人と、まったくハマらない人がいるという。どこの国でも同じ傾向があるそうだ。そのためロボットの場合は、もしかすると万人のためのものづくりではなく、一部の人を対象にした、これまでとは違うものづくりが必要なのかもしれないとも考えているという。

また、「ともかく現場でやってみることが重要だ」と強調した。なぜなら、ロボットは企画書上では面白そうと思ったけれども実際にやってみるとつまならかったり、逆に企画書上では全く面白くないことが、実際にやってみたら面白かったことが非常に多かったからだという。だからとにかく「現場主義」で、現場で考えることが重要だと述べた。

長田氏はロボットは国や文化を超えてコミュニケーションすることができるツールであると述べる一方で、我々(来場者やロボット関係者)が思っているほどには、「一般の人はロボットに興味がない」とも述べた。なぜなら、一般の人はとにかくロボットに接点がないからではないかとし、まずはロボットに対する接点を作る活動が大事なのではないかと語った。

今回のセッションのテーマであった「知能」に関しては、例えば「頭がいい」ロボットを作ることは現状では困難であることから、「頭がいいと人が感じる」ロボットを作るという方法もあるのではないかと述べた。本当に良い人、良いように見える人とは違う。それは分かっていても、人は見た目の印象に左右されてしまう。豊かな情報が使える対人であってもそうなのだから、ロボットの場合はなおさらだろう。

長田氏は最後に、おそらく将来は、現在、「コンテンツ」と呼ばれているクリエイターの仕事と、技術者の仕事が一緒になるのではないかと語り、「ロボットのオーサリングレイヤーの仕事が重要」だと述べた。そのためにも、もっと開発者が露出するべきだと考えているという。ロボット開発の背景への理解や共感を持ってもらうことで、サービスロボットが認知され、社会的地位を獲得できるようになる側面があるからだ。ロボット技術ができても、社会が受け入れる土壌がないと技術そのものが受容されずになくなってしまうかもしれないので、そろそろこういう活動も必要ではないかと語った。

|  |  |

| パペロの歴史 | さまざまなパペロ | 3つのアプローチで研究開発を行なっている |

|  |  |

| 現場主義が重要 | ロボット・オーサリングの仕事が必要に | ロボット開発背景への理解や共感が社会受容に繋がる |

●ロボット漫才の実際 パペじろう

|

| ぜんじろう氏 |

続けて、パペロを使ったロボット漫才を行なっている吉本興業のぜんじろう氏は、お笑い側から見たロボットと、ロボットと漫才をやる意味について語った。漫才は会話形式をとっているが、全部テキストに起こしてみると、実際には会話にはなってない。あれは会話に見せた会話でしかなく、面白い部分を無理やりくっつけて見せたものだからだ。ぜんじろう氏は、コメディアンの立場から見たお笑いの分析を示した。なおぜんじろう氏のトークは本誌でも以前にレポートしているので、詳細はそちらをお読み頂きたい。

ボケとは間違うことだ。つまり失敗はすべてボケになる。ただボケただけではただの失敗だが、そこに突っ込みが入るとギャグになる。失敗を全部笑うことが重要なので、パペじろうではロボットをボケにしている、とぜんじろう氏は解説した。また、実際にパペロを興行で使っている立場から、ちゃんと安定して使えることは素晴らしいと強調した。また、パペロにおいては技術者が実際に前に出てくることを賞賛して、持ちネタの一つ、「ロボバーガー」を披露した。

|  |  |

| 漫才とはユーモアの凝縮 | パペじろう | 【動画】パペじろうによる「ロボバーガー」 |

●世界の子ども達をつなぐ遠隔操作ロボットシステム

|

| 筑波大学大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 准教授 田中文英氏 |

「ロボバーガー」で会場の空気がだいぶあたたまったところで筑波大学大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 准教授の田中文英氏が登壇し、「世界の子ども達をつなぐ遠隔操作ロボットシステム」と題して、これまでの取り組みや現在の研究について力強く熱弁をふるった。

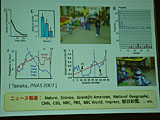

田中氏は学生時代からソニー在籍時代にかけて人工知能の研究を行なっていた研究者だ。同時に人間の「飽き」とはどういうものなのかというサイエンティフィックな興味もあり、いわゆる「ヒューマン・ロボット・インタラクション(HRI)」の研究を行なっていた。田中氏の研究のなかで特にマスコミにも取り上げられて知られているのは、カリフォルニア大学で3年間、子供とロボットの関係を観察した実験である。2歳未満の乳幼児を預かっている保育園のなかに当時ソニーが開発していた小型二足歩行ロボット(QRIO)を入れて、自律動作に遠隔操作を組み合わせて、つまり時々人間がバックヤードから操作を行ないながら、子供たちのリアクションを観察した研究だ。

田中氏のソニー時代の研究については、当時、「PC Watch」にてレポートしているのでそちらを読んでいただきたい。またさらに詳しく知りたい方にはシュプリンガー・フェアラークから刊行されている「インテリジェンス・ダイナミクス」シリーズをご覧になることをおすすめしておく。田中氏の研究は3巻目『発達する知能 知能を形作る相互作用』に収録されており、田中氏自身の解説が読める。

2008年以降は、田中氏は筑波大学で研究を行なっている。学生時代は強化学習などにこだわっていたが、社会に出たあとは特に手法にはこだわらず、まず現場にもっていき、大事な問題を目前に見て、あらためてアプローチを考えるという方法で研究を進めてきたという。子供たちのなかにロボットをいれた実験では、子供とロボットを常に比較することになる。そうすると、ロボットよりも圧倒的に早く学習していく子ども達を否応無く見ることになる。いろいろ感じるところがあったという。

|  |  |

| 田中氏の経歴 | 子供とロボットの観察研究 | 本誌そのほかが報道した |

田中氏は、原始コミュニケーションの研究、いわゆる「間」とか「空気」とか呼ばれるもの、タイミングの研究も行なっている。要は、自然言語をつかわずに、タイミングのやりとりだけで人間を惹き付けることは可能か、という研究だ。子供たちの中にロボットをいれると、ものの1日、2日で普通は飽きてしまう。だが、子供たちがロボットに集まって来たとき、ときどきロボット側から行動してターンテイキングをするわけだが、そのときに、あるパターンである行動をすると、子供たちは2カ月たっても飽きなかったという。田中氏らはそれをある情報量規範に基づくダイナミクスとして、情報論的にモデル化することに成功した。それはかなり面白いところを突いているのではないかと考えているという。

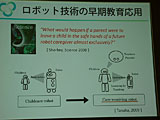

いっぽうロボット技術を早期教育への応用可能性も探っている。田中氏は3年間、現場にいたなかで、ロボットをツールとして適切に用いれば、教育環境をエンリッチできると考えた。そこでアプリケーション志向でさまざまな取り組みをしようとしたが、シェフィールド大学のノエル・シャーキー(Noel Sharkey)ノエル・シャーキー教授からは警告されたという。下手をすると、親がサボるのを助長してしまうし、そもそも大事な子供をロボットに任せっきりにしてしまうことになりかねないからだ。もちろんそういう問題はあるし、当然、多くのメーカーも理解している。だが丁寧に説明していかなければならない問題でもあるので、このようなアプリケーション適用には誠実に対応していかなければならない、と田中氏は述べた。

そもそも「チャイルドケアロボット」というのは誤解を招く表現だという。ロボットが子供を教えたり面倒を見たりするという印象を与えるからだ。だが田中氏が現場で見ていた現象は、むしろ逆だったという。子供が、プアーなロボットを教えるという現象だ。それが間接的に、子供の成長を促すのである。つまり貧弱なロボットをいれることで、間接的な「ラーニング・バイ・ティーチング」に繋がることがある。それを戦略としてデザインすることが重要だという。

このような方法は何も特別なものではない。人形遊びを通じて子供が成長していくのと同じ現象であり、ナチュラルな延長なので、社会的にも比較的受け入れられやすいのではないかと考えているという。田中氏はこれを「ケア・レシービング・ロボット」と呼んだ。重要な事は、親や教師が必ず全体をデザインすることだという。「このプアなロボットに挨拶を教えてやってくれ」と子供にいうわけだ。それを通じて子供は挨拶の重要性を体感して学んで行く。「弱々しいロボットは、子供の意欲を非常に高める」と強調した。

|  |

| 原始コミュニケーションの研究 | ロボット技術の早期教育への応用 |

現在、田中氏ら「ロボットを通した留学体験」の実験を検討している。日本(茨城県つくば市)にいる子供たちが、遠隔操作で、アメリカ(カリフォルニア大学サンディエゴ校)に配置した分身ロボットを動かす実験で、子供たちの動きをリアルタイムにカリフォルニアに飛ばす。彼らの姿などもロボットに内蔵されたディスプレイで相手側に提示される。分身ロボットを遠隔操作することで、リアルタイムに遊びや教室活動に参加できるサービスである。

このようなものはSFの世界ではかなり前から考えられており、要素技術自体も、多くのものが提案されている。だが実用化されていない。それは、「最後の一歩」をまず示さないと、日本の企業が踏み切れない事情があるからだという。田中氏はアイデア的には全く新しくないが、社会に実際に「最後の一歩」まで発信することによって、実応用に繋げるための起爆剤にしたい、と述べた。また、ユーザーがまったくの素人、つまり子供であることから、人間の特質をうまく生かすことによって、逆に遅延の問題などををうまく解決できるかもしれない、とふれた。安全性が要求されるロボットアームはヴイストン社の前田武士氏らと現在開発中とのことだ。

|  |

| 現在、JSTの「さきがけ」研究として、ロボットを通した留学体験実験を検討中 | |

●重力のデザイン

|

| 『重力のデザイン 本から写真へ』(鈴木一誌/青土社)を取り上げて語る瀬名秀明氏 |

作家の瀬名秀明氏は、瀬名氏は、自身の書籍の装丁なども手がけたという装丁家の鈴木一誌氏の『重力のデザイン 本から写真へ』(青土社)を取り上げ、「重力」という問題について語った。人とロボットのあいだには、重力があり、ロボットというテーマは文字や文章に近いものだと述べた。そう考えた最初のきっかけはホンダの「ASIMO」と同じ壇上に出て、一緒に歩いたことだという。ASIMOは間近で見るとモーターの音もするし、倒れてきたら怖いと感じたそうだ。だが同じウェイトであっても、人間だとそれほど怖いとは感じない。だがロボットだと怖いと感じる。HRP-4Cは細くなったためようやく人が支えられる重さになった。ロボットのデザインのなかに、重さという要素は不可欠である。

|

| 「シマダイ」はタテジマ? ヨコジマ? |

それと同様に、「重さ」は文字や本にもあるのだと鈴木氏は著書のなかで述べているという。映画「マトリックス」の冒頭、裏返しのカタカナが、デジタルレインとして縦に落ちてくる。あれがもし英語だったらどうか。英語では背表紙の文字も横に入れる。昔の英語の本は、下から上に文字が入っていたが、最近の本は、上から下に入っている。これらのことからも、我々の重力感覚は時代と共に変わるものだということが分かる。鈴木氏は、縦と横は、不自由さと自由さの象徴として考えられると述べているという。またシマダイという魚がいるが、この魚が縦縞なのか横縞なのかは辞書によって違うそうだ。それは、泳いでいる状態を見ているか、つり上げてつり下げた状態を想定しているかで異なっているからだという。

重力に対する扱いは、CGとロボットではまったく違う。瀬名氏は「イノセンス」や「ジュラシックパーク」「ロード・オブ・ザ・リング」などCGが使われた映画を取り上げ「表面のテクスチャーはリアルだが、中身が空っぽの物体に見えた」と述べた。「重力感のないものが動いているように感じた」という。いっぽう、「ヴァン・ヘルシング」という映画ではCGの下手さを逆手にとって、ワイヤーアクションであるかのように見せていたと述べた。

我々のコミュニケーションに、重力感はどのように影響するのだろうか。瀬名氏は「セカンドライフ」が期待されたが人気が下がってしまった理由も、重力感がなかったからではないかと語った。「セカンドライフ」のなかではテレポーテーションもできるし、空も飛べる。だがコミュニケーションは重力のあるなかかから完全に切り離されてしまうと逆に不自由になってしまうのではないかと考えているという。現在、瀬名氏も構成員の一人である「社会的知能発生学研究会」では、国立情報学研究所の稲邑哲也氏らと共同で、社会的知能発生学シミュレータ「SIGVerse(シグバース)』を開発中だ。これは、身体と環境との物理的相互作用のレベルから社会的相互作用のレベルまでさまざまな研究分野の研究者が仮想環境上のソフトウェアエージェントを使用することで研究を行なえるようにする事を目指すソフトウェアプラットフォームだという。重力も考慮されている。来年3月に発表予定だそうだ。

最後に瀬名氏は、ロボットにおいて重力のデザインをどうするかと述べて、なるべく重力を感じさせないようにする動きをデザインするのもひとつの方法かもしれないと述べた。最近、電子書籍やCGなど、物理的実体、つまり重力から切り離されているプロダクトに触れることが増えて来ているからだ。たとえばバレエは、人間の重さを感じさせないようにする芸術表現の一つだが、芸術は普通の人間には使いこなせないが、ロボットではむしろ有効かもしれないという。

●「ちょっとしたやさしさ」を持つロボットとは

|

| パネルディスカッション |

このあと、短時間ではあるがディスカッションが行なわれた。司会の松山洋一氏は、ディスカッションの前振りとして各プレゼンテーターの話をまとめ、「現状では完全に自律的な知能を作ることは困難であり、人間の側に立ち上がってくるものかもしれない。ピグマリオンコンプレックスでもいいのではないか。人間は重力の作用を生得的に感知するので、人間の知覚機能を持つことが重要なのではないか」と述べた。

梶田氏は「確率ロボティクスもまた幻想かもしれないが、見た目の知能っぽさを実現するのは日本人は得意でもある」と考えながら一連のプレゼンを聞いていたと語った。田中氏は「長期的に飽きが来ないロボットをつくるには、単一のアプローチで知能を実現するのは難しいだろう」と述べ、そのためにも手法にこだわらないことが重要だと語った。今年の6月に来日したマーヴィン・ミンスキー氏も人工知能学会でインテグレーション、統合知能の重要性と説いていたという。確率ロボティクスの考え方も、そのなかの一つなのかもしれない。

将来的には知能めいたものも可能かもしれないが、でも当面、人とロボットががやりとりするなかでは、魅力的、知的であるような見かけも非常に重要である。ぜんじろう氏は、テレビ番組で見るようなお笑いをロボットには実際にはいらないだろうと述べた。では日常世界では何が必要なのか。ぜんじろう氏は「ユーモアとはちょっとしたやさしさだと思う」と述べた。

田中氏はそれに賛同し、実際に漫才をしているときに芸人がどのくらい場の雰囲気や個別の客の動きを見ているのか、また将来、「あいづち」のような表層的なやさしさを実装することはそれほど難しくないと思うが、それ以外何かあると思うかと質問した。

ぜんじろう氏によれば、全体をぼんやりと見ていると答えた。また「やさしさ」については、個人的に「繋がっている」と感じることがやさしさなのではないかと述べ、機械の後ろと繋がっていると感じさせるようなインタラクションデザインがやさしさなのではないかと述べた。

|  |  |

| 松山洋一氏 | 梶田秀司氏 | 田中文英氏 |

|  |  |

| ぜんじろう氏 | 瀬名秀明氏 | 長田純一氏 |

梶田氏は瀬名氏の「重力」の話題と引っ掛けて、ぜんじろう氏に「いわゆる『オチ』は落ちるものなのか」と聞いた。ぜんじろう氏は、オチは西洋では「パンチライン」、すなわち文脈を壊すという意味になるとこたえた。というのは海外の人は基本的に論理的であり、一度、きちんとした物語の文脈(ライン)をつくっていって、最後に文脈を壊すようなことをする、それが西洋風のオチなのだという。いっぽう、日本のオチは落語に由来していると述べた。日本のオチはもともと、最後は声を落としていくものだ。最後に声を張るのではなく、落とす。もうひとつの意味は「落ち着く」、すなわち「落ち着ける」でオチなのだという。

ぜんじろう氏は、「もともと日本語自体がユーモアがある言葉。きちんとした日本語をしゃべれば、自然とオチがつく」と述べた。これには会場全体も「腑に落ちた」様子だった。ぜんじろう氏によれば、日本の笑いとはもともと人をバカにしたりするのではなく、どちらかというと自虐的な部分が多く、謙譲が寄り集まったものだという。つまり自分自身の失敗を笑ってしまうのが日本の笑いだということだ。

瀬名氏は確率ロボティクスの話についてふれて、梶田氏の場合はロボットがうまく動くということに重点をおき、田中氏はコミュニケーションの知能に重点を置いているが、確率ロボティクスのなかで、落ちるというようなことはできそうかと問いかけた。

梶田氏はオチの時に自然に声を低くしたりするなど、高低に関係しているものが自然言語のなかにも多くあることについて触れ、下のほうにあるもののほうが安定だといったことは「情報量やエントロピーに置き換えられる。それは確率ロボティクスで扱える世界なのではないか」と述べて。漫才のネタも確率ロボティクスで扱えるかもしれないと語った。

最後に一同が一言ずつコメントを述べた。SIGGRAPHのなかで行なわれたセッションということもあり、それぞれ異分野の研究者がやっていることを繋げることと、それがもたらす価値について皆が触れ、ロボット研究への参入を求めて、全体が締めくくられた。

2009/12/22 17:17