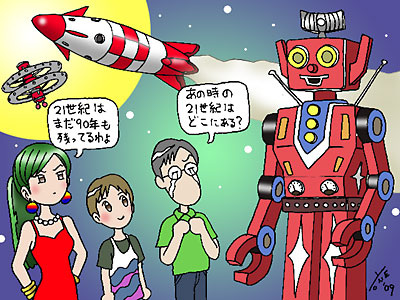

通りすがりのロボットウォッチャー

帰ってきた20世紀のロボットたち

|

ロケットとロボットはわずか1文字の違いだが、その内容は大きく違う。

それでも、未来への夢をになう両輪として働きつづけてきた。

ロケットは、人間を宇宙へと運んでくれる。重力のしがらみを捨てて、より遠い世界へと向かう乗り物としてわかりやすい。

ロボットはどうなのか? 人間のできないことをしてくれるもの。いつも近くにいるともだち。人間の能力を増大させてくれるものとしてイメージされてきた。子供たちにとっては、正義の味方という側面もあるかもしれない。

ロケットは米ソ冷戦構造のなかで、国の威信をかけた開発競争により、早いスピードで人間を宇宙へと連れていった。

世界初の人工衛星、ソ連のスプートニクが飛んだのが1957年。4年後の1961年には、もう有人宇宙飛行が行なわれた。そして、1969年には、人類は月面に足跡を残すことになる。

実際に人間が宇宙へと飛び立ち、月をめざしている最中の1968年には、SF映画『2001年宇宙の旅』が公開されている。

当時の映画のパンフレットには「この目で見る33年後の真実」とか書かれていたと思う。

あの頃の、宇宙開発のスピードを考えれば、誰もが宇宙旅行に行ける時代がくると信じてもおかしくない。

このように『2001年宇宙の旅』が公開され、人類が月に着陸し、日本初の万国博覧会が大阪千里で開催された1968年~1970年までの間は、誰もが未来を身近に感じる時代だったのだ。

●1960年代、現実に動く人型ロボットは

そのとき、ロボットの状況はどうだったかというと、テレビなどのマスコミで頻繁に流れていたのは、相澤次郎博士が作ったロボットたちだった。

NHKの夜7時のニュースで「ロボットの六郎君が誕生しました」などと放映されていたのだ。

この頃、相澤次郎氏は「一郎」から始まるロボットの兄弟シリーズを作っていた。たしか「九郎」まで作られたと思うが、徐々に大型化し、ギミックも増えていった。

だから、新しい兄弟ができるとニュースになっていたのだ。

実際には同じ時代に、早稲田大学なんかでは二足歩行ロボットが研究されていて、ヨチヨチと歩いていたりしたが、子供の目には、パイプと線がごちゃごちゃでヒョコ、ヒョコと動く脚だけでは面白いものではなかった。

ほんとはすごいのだが、どこがすごいかは子供にはわからなかったのだ。

それよりも相澤ロボット――便宜上、相澤次郎氏が作ったロボットをこう呼ぼう――が、グォッグォッと動き、頭のレーダーのようなものを回転させたり、腕をふり、目をピカピカとさせる姿の方がカッコよかったのだ。

その相澤ロボットが、マスコミで取り上げられなくなったのは1970年代後半からだろうか。実際にパーソナルコンピューターが世の中に登場し、通産省による第五世代コンピューターだの、大学によるロボットの本格研究の始まりとともに、子供相手のものとして忘れられていったのだ。

そうした相澤ロボットが余生を送っていたのは、財政破綻した夕張市の「ゆうばりロボット大科学館」だったらしい。

それでも、生涯800人(相澤博士はロボットを人と数えていた)以上作られたロボットから見れば、ほんの一部のようだ。

それらのロボットが、「ゆうばりロボット大科学館」の閉鎖とともに「財団法人日本児童文化研究所」へと里帰りしてきた。「財団法人日本児童文化研究所」は相澤次郎氏が初代理事長を務めていた団体だ。

戻ってきたロボットたちを、もういちど動くようにと神奈川工科大学で復元しているという。

本誌でも記事になったが、取材写真でその中身が初めてわかった。リレーや真空管で構成された回路が入った内部は、その制作年代がよくわかる。

その昔、電気回路は真空管だったのだ。後年トランジスタやLSIといったデバイスへと変わっていくが、昭和30年代の家電にはまだ真空管が使われていた。

昭和30年代、ウチにあったテレビは、真空管が使われていて、スイッチを入れても画面が出るまでにけっこう時間がかかった。

後部のパネルに空いている穴から内部を見ると、真空管のオレンジ色の光が見えたものだ。

そうした真空管が相澤ロボットにも使われていたとは。ラジコンで動いていたので、もうトランジスタなんかになっていると思っていた。

●相澤ロボットのおおらかさに魅了された

相澤ロボットの魅力は、なんといっても存在感のある身体と、思わず顔がゆるんでしまう大胆な造作の顔だろう。

その顔は懐かしくユーモラスで、ブリキのおもちゃに感じるノスタルジーすら感じさせる。

身体は、箱のような巨大な足があり、ず~んと脚が突き出ている。その上にはボリューム感のある胴体が乗り、その背中からはV字型にアンテナが飛び出している。

まるでガンダムのビームサーベルのようでもある。

そして太い腕と大きな手があり、胴体のいたるところに電飾がついている。

光るといえば、顔にある目は自動車のヘッドライトのように点灯する。

そしてロボットの色は、赤、青、白、黒の組み合わせだ。後年、日本のアニメの巨大ロボが、白、赤、黄、青といった色しかないと揶揄されたが、その原風景は相澤ロボットにあったのかもしれない。

こうしたロボットが夏休みのデパートの催し物なんかで間近に見られるのだから、子供にとってはたまらない。

ロボットとはこういうものだというコンセプトが、いやおうなく頭に刷り込まれていく。

これらのロボットを相澤博士は、「家庭ロボット」と呼んでいたそうだ。家庭ロボットとは、人間社会のよき協力者としてのロボットをさすのだそうだ。

だから、その姿や行動は人間にとって親近感のわくものでなくてはならない。だからロボットは人間型をしている。そうしないと子供たちは納得しないと相澤博士は考えていたようだ。

1970年代からは産業用ロボットが登場してくるが、相澤博士は、それらをロボットではなく「オートメマシーン」と呼ぶのが妥当ではないかと考えていたようだ。

ロボットはあくまでも人型、そして家庭内にいるものと相澤博士は定義していたのだ。それこそが未来社会の姿であるとのメッセージだろう。

●あの頃の未来をもういちど思い出そう

さて現在は、あの1970年からは遠い未来だ。来年には40年が経とうとしている。30年や40年先は遠い未来だったはずだが、いっこうに未来世界にはなっていない。というか、子供のころにイメージしていた未来世界になっていないというべきか。

宇宙旅行が当たり前になり、ロボットは一家に1台あり、道にはエアカーが飛び回る。列車はリニアモーターカーか真空チューブ内をロケットエンジンで走る弾丸列車だ。

これが1960年代末に夢見た21世紀のイメージだった。

現実には、宇宙へはお金の関係で行けなくなり、月よりも遠くへ人類は行ってない。静止軌道に人工重力を発生させる宇宙ステーションはなく、地上400kmという、地球の薄い大気層のうわっぺりへはりついた小さな宇宙ステーションを作るのがやっとだった。

ロボットは二足歩行技術が完成したが、まだ知能を持ち自立した存在にはなっていない。

ひょっとすると、未来は夢見る力によって作られていくのかもしれない。技術の進歩があれば未来世界が実現するということはなさそうだ。

夢を見せて、それを具現化しようというときに未来世界は現れるのだろう。

夢はその時代には荒唐無稽に見えるかもしれない。それでもそうしたイメージを見せないと実現していかないのかもしれない。

1970年代、松本零士氏の未来を舞台にしたマンガで、音楽を再生するのに小さな四角いチップを再生機に入れる描写があった。当時はレコードの時代で、CDすらない時代だ。

ちょっと無理があるんと違うかと思っていたが、現在ではMicroSDカードなんていう小さなチップに音楽が数百曲入る時代となった。

荒唐無稽と尻込みしていて描かなければ、それは実現しなかったかもしれない。

相澤次郎氏のロボットは、あの時代の子供たちに夢を与えてくれた。大人になったら、ここにいるロボットたちとの暮らしが待っていると思わせてくれた。

その子供たちも、歳をとるにつれて「夢もチボーもないのよ」という東京凡太のセリフに感化されたのか、目先の現実に追われて生きるようになってしまった。

目先の技術と、あと数年後に実用化される技術だけで物事を考えていくと、夢見る未来はどんどんしぼんでいくようだ。

この時代に相澤ロボットがまた世の中に登場してきたことは、なにかのメッセージだろう。

子供たちよりも、くたびれたおっさんたちに相澤ロボットの顔を見るように言いたい。

あの頃、君たちの顔もあんなふうに楽しそうだったよと。

米田 裕(よねだ ゆたか)

イラストライター。'57年川崎市生。'82年、小松左京総監督映画『さよならジュピター』にかかわったのをきっかけにSFイラストレーターとなる。その後ライター、編集業も兼務し、ROBODEX2000、2002オフィシャルガイドブックにも執筆。現在は専門学校講師も務める。日本SF作家クラブ会員

2009/8/28 14:36