人間を理解し、人に馴染む情報機械を設計する

~大阪大学グローバルCOE「認知脳理解に基づく未来工学創成」シンポジウム・レポート

|

| 大阪大学総長 鷲田清一氏 |

大阪大学グローバルCOE「認知脳理解に基づく未来工学創成」プロジェクトは8月24日、千里阪急ホテルにてスタートアップシンポジウムを開催した。このプロジェクトは、高次脳機能の理解に基づき、生体計測によって人間に情報を提供する「情報・機械システム」の開発を目指す研究拠点。大阪大学医学系研究科と連携機関である株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)による脳研究と脳 - 機械インターフェイスを仲介として、人間科学研究科による認知心理学研究、工学研究科、基礎工学研究科およびATRによる人間指向のロボット研究を結びつけるとしている。拠点リーダーは大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻教授の石黒浩氏で、名だたる研究者が名を連ねている。シンポジウムでは大阪大学の研究者たちと、ソニーコンピュータサイエンス研究所の茂木健一郎氏が講演し、おおよそ200人程度の聴衆が集まった。レポートする。

まずはじめに大阪大学総長の鷲田清一氏が「異なるディシプリンの研究分野を合わせて新しい研究を進めていくのは大阪大学の得意技、伝統。このプロジェクトはその最新バージョン」と開会挨拶。世界的に注目されている認知心理学、脳科学、ロボティクスを合わせて研究し、世界的な拠点を目指すというこのプロジェクトに対する期待を述べた。脳科学は私たち自身について、これまで知ることができなかった部分にまで切り込みつつあり、各研究分野の交差点となるものだと捉えているという。

|

| 大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻教授 石黒浩氏 |

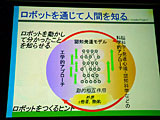

続けて、全体の事業説明を拠点リーダーの石黒浩氏が行なった。このプロジェクトには大阪大学のほぼ全学にあたる研究科と、ATR脳情報研究所、同知能ロボティクス研究所、NiCTが参画している。GCOEのなかでもこれまでにないアクティビティを立ち上げたいという。では「未来工学の創成」とは何だろうか。これまでは単機能の情報機器・機械が作られてきたが、徐々に複合的な機能を持つ情報・機械システムが作られるようになっている。この先どこまで情報機器は進化していくのか。機械の進化は、人間がどういうことができるのか、人間の能力に照らし合わせて組み込まれてきたという過程がある。よって、人間に親和的な情報・機械システムになっていくのは必然だという。人間にもっとも親和性が高いのは人間であり、究極の工学とは人間を実現することだと石黒氏は持論を述べ、広い意味でロボット研究を通して人間をモデル化して、人間親和性の高い機械を作ることがこのプロジェクトの目的だと述べた。

人間の解析的なモデルを作ることは現状の科学では極めて困難である。しかしながら、人間の機能を統合的にロボットで実現、すなわちロボットによってモデル化することは可能だという。実際、多くの機器や道具は人間を理解して製作されているわけではない。そういう機械を作ることで人間の脳に親和的なシステムの設計指針を提案することがこの研究の目的だ。「情報・機械システムの開発」と「人間の高次脳機能の理解」が同時に進んでいくのがこれからの未来工学であり、この学問の枠組みを「認知脳システム学」と名づけていると石黒氏は述べた。

|  |  |

| 大阪大学のほぼ全学と関西の研究機関によるプロジェクト | 未来工学は人間親和性の高い情報機械システム | 「認知脳システム学」を提案 |

石黒氏はロボット工学と認知科学の組み合わさった成果の例としてアンドロイドや、JSTのERATOでの幼児ロボット「CB2」の研究成果などを示した。人間に関する知識をヒントにシステムの構成仮説を立て、それをロボットに実装にすることで確認していくという試みだ。

より直接的に脳とロボットを結びつける研究の例がブレイン・マシーン・インターフェイス(BMI)だ。遠隔操作のジェミノイド(石黒氏そっくりのアンドロイド)を見たときの脳イメージングや視線の研究もこれらの一環として位置づけられている。ジェミノイドやアンドロイドのようなテストベッドを使うことでさまざまな研究が生まれてくるという。

また、将来はBMIを使って直接、ジェミノイドのようなロボットを操作することも視野に入れているという。なお9月25日から米国で公開されるブルース・ウィリス主演の「Surrogates(サロゲート)」というハリウッド映画では分身ロボットを脳で直接操作するといったアイデアが映像化されているそうなので、SFファンはそちらも楽しみにしておこう。

|  |  |

| 人間らしい動作を人間のようなロボットを使っておこなうアンドロイドサイエンス | 認知発達ロボティクス | 人とロボットのかかわりを調べる研究やBMIも推進 |

ロボットと脳科学を結びつける研究はさらに盛んになっていくことは間違いない。ではこの先何が起こるのか。これまでの機器は利便性のみを追求して作られているが、人間にやさしいとは限らない。未来工学で実現する情報・機械システムは、人間の健全な成長を助け、脳への負担を軽減するインターフェイスを持ち、高齢者にも利用可能な情報・機械システムであることが望ましい。そのような設計指針を生むことを「認知脳システム学」では目指すと石黒氏は述べた。

研究グループとしては4グループを設定。全体を統合する「認知脳システム学」、実際にロボットを作る「認知脳システム開発研究」、脳科学的理解を進める「認知科学・脳科学融合研究」、そしてBMIやイメージングで各グループ間をつなぐ「脳科学・工学融合研究」だ。それぞれの分野が相互にやりとりしながら研究を進めていく。また、脳科学やロボティクスなど各分野の知識を併せ持つ人材育成を進め、将来的には大学院の教育研究再編も目指していくという。拠点スペースは吹田キャンパスに新棟を設置する予定。プロジェクトは5カ年だが、恒久的な拠点とすることも目指し「人間にやさしいシステムを実現できる研究者・技術者・経営者の育成を目指したい」と述べた。

|  |  |

| 未来の工学の設計指針を認知脳システム学が生み出すという | 認知脳システム学の体系 | 各グループの関係 |

|  |  |

| プロジェクトメンバー | 国内外さまざまな研究機関・企業とも連携 | 人材育成も課題の一つ |

|

| 大阪大学医学系研究科脳神経外科教授 吉峰俊樹氏 |

医学系研究科教授の吉峰俊樹氏は「脳科学と工学の融合:ブレインマシンインターフェイスの可能性」と題して講演した。ブレイン・マシーン・インターフェイス(BMI)とは「脳と機械のあいだで信号を直接やりとりして人と社会の役に立てる技術」だという。脳とコンピュータはどちらも電気信号を使っているが、神経細胞はイオンチャンネルを使って数ミリ秒程度の活動電位を引き起こして細胞間でやりとりをして情報処理をしている。大きな違いは、コンピュータは設計図がわかっているが脳は分からないことだ。どんな働きがどこにあるかは研究して調べていかなければならない。だが、徐々に分かり始めている。

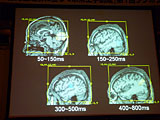

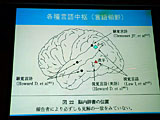

大阪大学病院は生体磁気計測装置(MEG)そのほかを使って脳を調べてきた。MEGを使えば、たとえば単語を読んだときの脳の活動部位が数十ミリ秒単位で分かる。また脳血管障害などにより特定部位が障害されるとある特定の作業ができなくなることがある。そのような研究によって脳の機能が徐々に解明されつつある。吉峰氏は各種言語中枢について分かっていることを示した。それらの成果を使うことで、脳の信号をBMIとして使えるのではないかと考えているという。

|  |  |

| 生体磁気計測装置(MEG) | 単語を刺激として呈示したときの脳活動 | 各種言語中枢 |

また、運動するときの脳を計測すると、実際に動かす数百ミリ秒前から脳が活動している様子も分かる。我々は自分の身体を、自分が動かそうと思った瞬間に動くと感じているが、実際には脳の神経細胞は、その意思が発生する前から活動しはじめている。つまり実際に身体が動く0.5秒前には既に脳は動かすための準備活動をはじめているのである。そしてその運動した感覚がまた戻ってきていている様子なども観測されている。随意運動を実行するときには前頭前野から指令が出たあとに、高次運動野が運動に関する各種パラメータを調節すると考えられている。脳はまず各情報を整理し、どの筋肉をどの順番で動かすかを決定して、最後に運動指令を出すのである。この信号を捉えて何かできないかと考えたのだという。たとえば右手が利き腕の人は右手を動かすと左の脳が働くが、非利き手を動かすと両方の脳が動くといったことも分かってきた。

|  |

| 動く0.5秒前くらいから運動準備磁界が発生する | 運動が起こる仕組み |

てんかんの症状がひどい人には外科手術で病巣切除を行なうが、そのときに脳表面に留置した電極を使って、どこにてんかんの焦点があるかを調べることがある。「頭蓋内電極留置法」と呼ばれる。その脳表の電極から刺激を与えると、身体が動いたり感覚が発生したりする。これは脳の運動関連の部位に身体が表象されているからだ。また頭皮脳波に比べると脳表面に直接電極を置いている頭蓋内電極からは鮮明な情報を得ることができる。その情報を使うことで、どこを動かそうとしているのかも分かるはずだと吉嶺氏らは考えて数年前から研究に取り組み始めたという。そしてATRの神谷氏らと共同で研究を進めた結果、一年前くらいからだんだんそれができるようになった。なお吉嶺氏らのBMIは硬膜下電極を使う侵襲型BMIであり手術の必要ない非侵襲BMIとは異なる。健康な人がパッと気軽に使えるようなものではない。

成功例として吉嶺氏は1cm間隔の4つの電極を使って、グーチョキパーの運動を弁別できた例を示した。解析時間は0.5秒で8割以上の確率で成功したという。グーチョキパーだけの弁別であってもコンピュータを操作することができる。実際に身体が動がなくても、脳の活動を拾うことができれば使えるのだ。さらに研究を進めることで、義手を操作することにも成功した。驚いたことに実際の腕が動くよりもコンピュータのほうが速く弁別して義手が先に動くこともあるという。さらに3次元的な動きを再現することにも現在は挑戦している。電極もより高機能なものを開発中だ。

|  |  |

| 頭蓋内に留置された電極 | 硬膜下電極 | 脳表脳波(ECoG)の変化を捉える |

|  |  |

| グーチョキパーの弁別 | 実際に弁別に成功 | カーソルインターフェイスに使った例 |

|  |  |

| 【動画】義手を動かす様子 | 【動画】3次元の動きも再現可能 | 脳表脳波を使うBMIの長所と短所 |

これをさらに進めることで、喋ることを考えるだけで発話できる機械やキーボードを打てる機械、また自動翻訳機などができる可能性もあるのではないか、脳科学の進展しだいでいくらでも伸びる可能性があると述べた。そして脳とコンピュータをつなぐことで、最初は健常者並を目指したものがさらに機能を発展させて、「超人」を実現する可能性すらあると述べた。

|  |

| 開発中の電極 | 言語BMIの可能性 |

|  |

| 機能の回復を超える可能性も | 研究グループの体制 |

|

| 大阪大学医学系研究科教授 畑澤順氏 |

医学系研究科教授の畑澤順氏は「脳科学:脳機能イメージング」と題し、「ポジトロン断層法(PET)」を使った脳機能解析手法について講演した。PETは放射性同位元素を用い、脳の活動による代謝変化に伴う血流を測定することで脳機能を調べる方法である。特に畑澤氏らは脳機能の成熟と分化について研究を進めている。それぞれの神経細胞がどの時期に機能を獲得するのか、それが脳機能の理解について重要なのだ。

ヒトでこれを調べることは難しいが、あるときたまたま、あるてんかんの患者を調べると、脳室に未分化の神経細胞が留まっていることが分かったという。それは一次運動野の神経細胞になるはずだったものが脳表にまで移動できなかったものではないかと推定された。どうやら基本的な神経細胞は胎生期に既に分化しているらしい。また小学生から高校生、そして大人の脳を調べることで、小学生から高校生の間に記憶に関与する海馬が発達し、そして高校生から大人の間に頭頂連合野の機能が成熟するようだと分かったという。そしてヒトの脳は30代以降は徐々に機能が低下していく。記憶力を評価する「ウェクスラー記憶検査法」の結果は、海馬、頭頂葉、後部帯状回の脳血流量と相関している。ある調査では65歳以上の31.1% を占める軽度認知障害では両側海馬の機能が低下していた。アルツハイマー型認知症では頭頂葉、後部帯状回の機能が低下している。

また髄膜炎で失明・失調した男性が人工内耳をつけたときの大脳連合野の活動例などを示した。脳機能イメージングはさまざまな信号を使っている。イメージングで分かっている一番大事なことは、脳はスタティックに固定されたものではなく、加齢によって変化していくものだということだ。BMIは計測可能な信号を取り出すことで機器と脳をつなぐ。また、信号のもとを分子レベル、細胞レベルで解析するところで最新脳科学と連携していかなければならない。脳イメージングはさまざまな分野をつなぐキーとなる分野である、と述べてまとめた。

|  |  |

| PETを使った脳機能イメージング | 脳機能の成熟と神経細胞の機能分化。これはネズミの脳 | ヒトの脳機能の成熟過程 |

|

| 大阪大学生命機能研究科 認知脳科学研究室 教授 藤田一郎氏 |

生命機能研究科教授の藤田一郎氏は「脳科学:認知脳科学・システム脳科学の立ち位置と展望」と題して、「認知脳科学」の概要とこれから為すべき方向性について熱く語った。脳は階層的な構造を持っており、各階層にそれぞれ科学的問題がある。脳の構造や機能が担っている最終的なアウトプットが心や行動だ。各階層の働きとアウトプットの関係を調べるのが「認知脳科学(Cognitive Neuroscience)」だという。「認知脳科学」という言葉は最近は散見するが、大阪大学医学部に藤田氏が着任し研究室を立ち上げた当時は、まだまったく認知されていなかったという。だが1990年代初頭には学問として成立するものになった。その背景には、認知・記憶機能について概念および問題点の整理が行なわれたこと、PET、MEG、MRIなどの非侵襲的な脳イメージング技術が進んだこと、計算論的神経科学が勃興して神経科学全体が学際的になったこと、遺伝子ターゲッティング技術によって分子生物学的手法で認知的側面の解析に貢献するようになったこと、などがあるという。

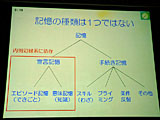

「記憶」というものが一つのシステムからなるのではなく、複数のシステムによるものであることに大きく貢献したのが通称「H.M.」と呼ばれた患者である。死後明らかにされた本名Henry Gustav Molaison氏については多くの書籍で触れられている。たとえば「H.M.」氏は訓練によって技能は上達する。だが、練習したことは覚えていなかった。記憶は言葉で表現できる「宣言記憶」と表現できない「手続き記憶」の2つに大別され、さらに下位のシステムがあることなどが徐々に明らかになってきた。なお「H.M.」氏の症状を説明する責任部位を突き止めるのには多くの研究室の努力と40年の月日が必要であった。

また、脳の中には何十という視覚領野があることなども分かって来た。海馬の仕組みや視覚の解明、これら何十何百という研究成果が徐々に積み重なり、視覚や記憶の複雑なシステムの解明と同じことを他の感覚でやったらどうなるのか、それが研究者の目に明らかになってきた。それが認知脳科学という学問の立ち上がりに繋がった、という。

|  |  |

| 脳の持つ階層構造。各階層にそれぞれ研究課題や研究手法がある | 認知脳科学 | 認知脳科学が成立した背景 |

|  |  |

| 「H.M.」氏 | 記憶は単一システムではない | サルの視覚経路の解明 |

もう一つ大きなトピックスは、脳を傷つけることなく生きたままの状態でのぞける非侵襲的イメージング技術の発展である。だが空間解像度も時間解像度もまだ足りない。しかもその課題はこれらの手法が持っている原理的問題に依拠しているため、さらに詳しくニューロンの単位で調べたければ脳の中に入るしかない。それで動物実験研究は以前以上に重要になっている、と藤田氏は述べた。神経細胞の活動を一つ一つ分けて、ある活動と神経細胞の活動との相関をとっていく。

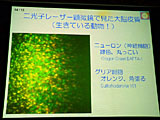

たかだか一個の神経細胞の活動を調べて何がわかると思うかもしれないが、優れた技術者はテスター1本で機器のどこがおかしいのか調べることができる、と藤田氏は例をあげた。それは、設計図を持っているからである。設計図をもっていれば、どこがおかしいのかある程度あたりをつけて、調べることができる。脳の設計図はもちろんまだ不完全である。だが、ある程度の設計図は既に研究者たちの努力によって得られている。現在は、カルシウムイオンの濃度変化を見ることで、細胞集団の活動をオンラインで二次元にプロットして見ることができるようになっている。また、神経細胞一個一個の形態は異なる。さらにその神経細胞の持つシナプス一個一個の形態さえも違う。これらは神経細胞が行なっている計算過程に対してどのような意味があるのか。それを探る段階に入っているという。

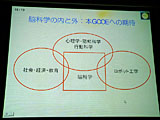

このように藤田氏は、認知脳神経科学における各階層でどのような研究が可能か、一つずつ説明した。最終的には、各階層の研究・知見を繋げて、神経系によるアウトプットの説明を得ることが目的だ。そのとき、キーになるのはそれぞれの観察事象を繋ぐ定量的な理論だと述べた。また藤田氏は最後に、脳科学、心理学・認知科学・行動科学、ロボット工学、社会・経済・教育の間の共有分野は実際には大きくない、と言及した。

|  |  |

| 単一神経活動記録 | 単一神経活動記録は今でも主役だという | 生きた大脳皮質の状態を見ることもできる |

|  |  |

| 視覚野の活動を観察することも可能になった | 細胞の形態の違い | シナプスの形態の違いはどのように計算処理に関係しているのか |

|  | |

| 定量的な理論が各階層を結ぶ事ができるという | 各分野にはそれぞれ膨大な積み重ねがあり、かつ共有されている部分はそれほど大きくはない |

|

| 大阪大学人間科学研究科教授 苧阪満里子氏 |

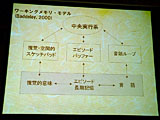

人間科学研究科教授の苧阪満里子氏は「認知科学:行動記憶の認知科学」と題して、「ワーキングメモリ」について述べた。行動を導く記憶、それがワーキングメモリだという。1974年にイギリスの心理学者が認知科学のなかに取り込んだ記憶概念で、目標行動の遂行のために情報の保持と処理を支える記憶システムである。意識化されるものもされないものもある。たとえば普段は歩行は意識せずに実行できる。だが馴れない雪道を歩くときは、長期記憶から検索して行動を導き出す。行動しながら記憶する代表的なものとしては繰り上がりを伴う暗算や、テキストを読みながら記憶していくプロセスがあげられる。人間の記憶は短期記憶と長期記憶に大別される。だが実際にはそれだけではなく、そのシステム全体を制御する中央実行系システムもまた必要だと考えられている。ワーキングメモリはそれと、従属するシステムからなる。

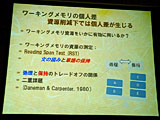

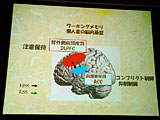

ワーキングメモリには一度に処理できる情報量には限界があることが知られている。人間はだいたい4つくらいの数字しか覚えられないそうだ。7つという話もあるがそれは何らかの工夫をした場合だという。そうなると中央実行系は注意制御を行なう必要がある。ワーキングメモリの個人差は、資源をいかに有効に用いるかによるという。苧阪研究室では「Reading Span Test(RST)」を使ってその研究を行なっている。連続して呈示されるテキストの中の特定部分だけ覚えていくテストだ。このRSTの結果と読解力の間には非常に高い相関が認められるという。ただ、この得点で高得点を取るヒトは文脈理解が得意なのだが、逆に低得点のヒトのほうが単語は覚えていることがあるそうだ。リアルタイムに自分で自分のパフォーマンスをチェックする能力が高い人がRSTでは高得点を出すようだ。

このほか苧阪氏は、ワーキングメモリの個人差の脳内基盤や、高齢者に特有のエラーの特徴などについて述べた。行動しながら記憶する能力、すなわちワーキングメモリの機能が高齢者になると衰えていくらしい。特に注意の制御系に問題があるらしいという。また記憶のパフォーマンスにはポジティブな情報であるかネガティブな情報によって違いがあるとして情動に興味を持って現在は研究を続けているという。ワーキングメモリの研究は、理解を促進して、最適行動へ導くものであり、それは言語理解、思考、美、芸術、文化の理解へと繋がると述べた。

|  |  |

| ワーキングメモリ | ワーキングメモリのモデル | 計算資源には有限なので処理と保持はトレードオフの関係 |

|  |  |

| Reading Span Test(RST) | ワーキングメモリの個人差の脳内基盤 | それぞれの役割 |

|

| 大阪大学人間科学研究科教授 三浦利章氏 |

人間科学研究科教授の三浦利章氏は「認知科学:注意の認知科学」と題して、特に運転時の注意機構の実験と結果について話題を提供した。車の右折に巻き込まれる事故の9割以上が二輪車だ。二輪車運転時には右前方にはあまり注意が向かないことがアイカメラによって分かったという。四輪車事故の多くは市街地の中小交差点で起きる。混雑場面では有効視野が狭くなるからだという。三浦氏らは光点をランダムに出し運転者にチェックさせる実験でそれを確かめた。いっぽう反応時間は遅くなる。この結果は注意処理には「広さ」と「深さ」があって両立しないこと、注意の資源量には限界があることを示唆している。だが本当は混雑場面でこそ走行速度は調整しなければならない。有効視野の理想的ズーミングはどんなものなのか、注意の限界性への対応は可能なのかといった問題もある。ほかの研究結果も三浦氏は示した。たとえば飲酒をすると缶ビール一本であって眼球運動が遅くなり、障害物の発見が遅くなる。また高齢者の場合は予想外のものに対して発見が遅れることが分かったという。

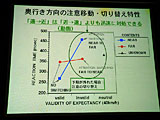

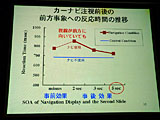

また遠近方向での注意の移動、すなわち遠近の移動について調べた結果、注意・予期を遠くから近くへ切り替えるのは比較的容易だが、逆は難しいことが分かったという。つまり遠近の注意の切り替えは非対称なのだ。これを三浦氏らは「注意のラバーバンドメタファー」と呼んでいる。また、カーナビを使ったあと、使う前の注意の反応時間はどう違うかを調べた結果、カーナビを見ようとしているとき、そして使用したあとも5秒くらい反応時間は遅れたままだと分かったという。このことはナビ使用中だけではなく、使用前後についても考慮して機器を設計する必要があること、また安易な利便性に走って設計をしてはいけないことを示唆していると述べた。新技術が導入される速度のほうが、人間の特性の解明よりもはやいのが現状だという。

|  |  |

| 二輪運転時には右側に注意が向きにくい | 注意処理には「広さ」と「深さ」があり両立しない | 奥行き方向の注意の切り替えは非対称 |

|  |  |

| 注意のラバーバンドメタファー | カーナビ注視前後の反応時間の推移 | 根拠の乏しい安易な知見が流布しがちだと警鐘を鳴らす |

|

| 大阪大学工学研究科教授 浅田稔氏 |

工学研究科教授の浅田稔氏は「ロボット学:認知発達ロボティクス」と題して、JST ERATOの浅田プロジェクトの内容も交えて、実際に作って理解する構成的手法としての認知発達ロボティクスについて講演した。ロボットを通じて人間を知ることが認知発達ロボティクスの目的だ。ロボットという人工物を通して研究を進めることで既存の科学的手法ではアプローチできない課題を解決することを狙う。ターゲットにしているのは胎児-幼児の発達・学習過程だ。たとえば赤ちゃんが自分の手をじっと見るというのは、手の順・逆モデルの学習ということだと考えられるという。そのような課題を設計者が直接与えるのではなく、自発的に学習できるシステムを人工的に構築することで、仮説を検証し、賢い人工物を作ることを狙う。

また、ロボットというのは身体を持っている。それは拘束の集合だと考えられる。そのような拘束をどのように使っているかや、母親との関係など社会的な相互作用も研究の対象だ。ロボットを使うことで再現性が非常に高い実験対象とすることもできる。ただ、研究結果でインパクトを与えるためには、既存の学問分野では評価や価値観の違いがあってなかなかうまくいかない面もあるので、新しい価値観を生み出すことが重要だと述べた。

このほか浅田氏は、胎児の脳のモデルを作ってシミュレーションした例や、母子間が相互に模倣する相互作用モデルの例として音声模倣ロボットの実験の様子などを示した。音声模倣の実験からは、人間が自分自身の母音に引き込んで認識して発声することが分かったという。

|  |  |

| ロボットを通じて人間を知り、ロボット作りのヒントを得る | 構成的手法としての認知発達ロボティクス | 赤ちゃんの発達と、それを工学的視点から見た問題 |

|  |  |

| 発達過程の多様な相 | ||

|  |  |

| 研究各プロジェクトの概観 | 胎児脳の発達シミュレーション | 【動画】シミュレーションの様子 |

|  |  |

| 母子間相互作用を研究するための発話ロボット | 【動画】発話ロボットの様子 | 【動画】CB2の起き上がり |

|

| 大阪大学人間科学研究科教授 中山康雄氏 |

人間科学研究科教授の中山康雄氏は「哲学:科学・工学のための哲学」として、科学哲学の視点から講演した。認知科学は個人の能力に注目し、環境的要素や集団創発的要素を見落としがちだという。そこで認知科学にシステム的視点、設計的・構成的視点、複雑系科学視点・環境生態学的視点などを導入してはどうかと述べた。集団のかかわりのなかで人間を見ていくことが重要だという。またシステムのなかにさらにサブシステムがある階層構造をなしていることから、行為する主体とは何か考えることが重要だという。

また車のような人工物を考えると、使用者、機械、そして両者の融合体という主体が考えられる。その場合は、人間のふるまいも一体としてとらえて設計する必要がある。ロボットスーツのような分かりやすい例だけではなく、ハンマーのような単純な道具に対しても、拡張された主体、二重の行為主体という概念は適用されるものだと述べた。機械とヒトが一体として何を為しているのかが重要であり、それはまた行為だけではなく認識においても同様だという。たとえばコンピュータを使ったり本を読んだりするときは、「私+私の書物+私のコンピュータ」を認識主体として定義することができるという。道具使用によって行為主体が多重になってくる。

このような概念はBMI研究を進めていくと重要になるという。たとえば「私の腕」と通常呼ばれているものが私のものである条件は、コントロール能力にある。コントロールできるということが、自分の身体という概念に深く結びついている。

ブルーノ・ラトゥールの「アクターネットワーク理論」に代わる、より厳密性の高い理論が必要だと述べ、「ゲーム体系」というものを提案した。ゲームの目的はシステムの存続で、状態空間のなかである制約があり、その範囲のなかでそれぞれのエージェントが自分の目的を選ぶ。その枠組みのなかで、人間集団+人工物+社会的規則の動的ふるまいを表現できるのではないかと考えていると述べた。

最後に心の本質が何であり、共同体の本質が何であるかと問う本質主義から脱却して、心の構成のメカニズムの解明と、共同体構成の原理の解明、設計的視点が重要ではないかと述べた。

|  |  |

| 認知科学には限界があるという | 集団としてのシステム | 行為主体の拡張 |

|  |  |

| 身体とコントロールの感覚 | 「ゲーム体系」の提案 | 共生モデルの提供が重要だという |

●招待講演「認知脳システム学への期待」

|

| ソニーコンピュータサイエンス研究所 茂木健一郎氏 |

最後に招待講演として、ソニーコンピュータサイエンス研究所の茂木健一郎氏が「The Contingent Brain 偶有的な脳」と題して、認知脳システム学への期待について講演した。講演のキーワードは「偶有性(contingency)」、鏡のなかの自己認知、自己の社会的構築、sensori-motor contingencies、デフォルトネットワークだった。鏡を使って自己を認識することはすなわちセンサーとモーターによる入出力のマッチングに他ならず(sensori-motor contingencies)、それと普段の状態での脳の活動との対応が重要なのではないかという。

茂木氏はライフワークとして「クオリア(Qualia)」を掲げている。神経相関を考えることが取りあえずの研究の方法だが、それだけで研究が進められるほどクオリアの問題は甘くない、という。「意識の問題にもっと日本人も参加してください!」と茂木氏は会場全体に呼びかけて講演を始めた。クオリアを他の問題群と結びつけるには「偶有性」が大事だと考えているという。認知的安定性と動的安定性が両立している脳を解くキーとなる概念が「偶有性」という規則性と非規則性が入り混じった状態だ。まったくランダムではなく、ある程度予測できる、だが不安定な部分もある。それが偶有性であり、自由意志の問題においても偶有性の問題は重要だという。

自己というのは社会的に構成されている、という。たとえば人間は鏡に映った自己を認知することができる。これは感覚と運動の間の連関(sensori-motor contingencies)を通して自分というものを捉えていることに他ならない。一部の動物たちもこれができるが、できる動物は共感能力が高いのではないかという仮説があるそうだ。

また自己が社会的に構築されていると考える例の一つとして、茂木氏らがカネボウと進めている化粧の研究について紹介した。人は化粧をすると行動が、コンテキストによって変わる。たとえば犬を連れているときは素顔で行けるが遠くには行けないとか、化粧してるときは他人と自信を持って目を合わせられるといったように、化粧によっていろいろと行動が変わる。それはすなわち、化粧によって脳の活動が変わるということだ。だが客観的に見ると化粧をしたしないは、ほんのちょっとした違いでしかない。それが行動の差、脳の活動の差を生むのはどうしてか。

鏡を常用するのは人間だけだという。人間だけが鏡を使って自覚的に化粧する。メイクをするという行為は、他人から見た自分を構築する、すなわち自己の社会的構築に他ならない。自分と他人の顔を、素顔と化粧した状態で見たときの脳活動を比較した結果、化粧した自分の顔は他人の顔を見るときに活動する部分と重なっていることが分かったという。女性は化粧することで自分の顔を客観視しているらしい。

余談だが、この研究を行なうためには素顔でfMRIに入る必要がある。化粧には金属製分が含まれていることがあるからだ。だが化粧した状態で顔を見る実験を行なうためには、化粧顔でfMRIに入る必要がある。そのために金属製分を含まない化粧をわざわざカネボウと共同開発したという。

|  |

| 化粧した顔とノーメイクの顔 | 化粧した脳の活動 |

自己の鏡を使った認識について茂木氏は「この先にある問題はたいへん深い」と語る。自分自身の精神の発達においても、感覚と運動の間の連関(sensori-motor contingencies)は非常に重要であり、身体はもともと鏡みたいなものだという。つまり心のなかに常にボディイメージとしての「鏡」があり、それと絶えず脳と身体は相互作用しながらボディイメージを更新しているからだ。

また、身体のオーナーシップ、すなわち自分自身の身体であるという感覚や、身体の部分と全体の関係についてもバーチャルリアリティなどを使って研究が行なわれていおり、自分の体であるという課題は未解決だと述べた。茂木氏の研究室でも「アリストテレスの錯覚」を使って、自分の身体の絶対空間上での座標位置と、身体上の相対位置の違いなどに着目して、身体イメージの研究、部分と全体の関係を突き詰めようとしているという。

|  |

| 身体のオーナーシップの研究 | 「アリストテレスの錯覚」を使った研究も進行中 |

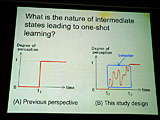

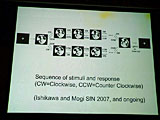

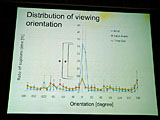

また、「一発学習」についても研究を進めているそうだ。学習は繰り返しが重要だが、いっぽう人は、一度で学習してしまうことがある。それは創造性の問題にも最終的には繋がるという。茂木氏はテレビで実演して話題を呼んだいわゆる「アハ!体験」の例として出した隠れ図形(Hidden figure)を示した。分かったというひらめきがあったときには、いま重要な情報が出てるから注意してくださいというアラートが、ACCと呼ばれる部位から出るらしいという。

また、「Tip of the tongue」という分かっているが言葉として出てこない状態についてもこの隠れ図形を使って研究しているという。白黒の隠れ図形を回転させていく。回転各速度は一定だ。そのときの脳の状態を計測する。すると、正解が分かる前でも、被験者はなんらかの理由で、ここのあたりが正解ではないか、と分かっているらしいということが分かったという。意識的には隠し図形が何かは分かってないも、正しい角度が無意識の状態では分かっているらしい。

|  |  |

| 一発学習 | 隠れ図形を回転させて正解の角度を答えさせる | 意識的に正解が分かる前に、既に正解を見抜いているらしい |

|

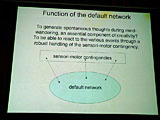

| デフォルトネットワークの役割 |

ここで茂木氏は「全部が脳じゃないでしょうと言われることが多い。確かにそうなんだけど」と述べ、「ロマンチックアイロニー」という言葉が出ている「三四郎」(夏目漱石)の一節を紹介した。何の目的もなくぶらぶら歩くことだ。脳活動でも「デフォルトネットワーク」という何もしてないときに活動している部分、いわば脳がアイドリングをしていて回路がランダムウォークをしているときに活動している部分、現象が注目されているという。脳にはsensori-motor contingenciesとデフォルトネットワークのやりとりからなるコアがあり、その脳活動は合目的な硬いものではなく、常にふらふらと動いていて、何かあったらすぐにでも脳のリソースを割けるように備えているのではないかと茂木氏は語る。

続けて茂木氏は自由意志の問題について述べた。人間の身体の行動が精神によって導かれているのか、さらにその下部構造によって導かれているのか、それは西欧の歴史において長年議論の対象であった。だが最近は欲望は意識下のネットワークによって用意されて、それを自由意志が採用するかどうか決める、というのが一般的な見解になりつつある。いっぽう物理屋からすれば法則で決まっているのではないかと思われるという。このことは、この世が決定論的にできている、つまり脳や身体が決定論的に動いていることと、自由意志を持っていることと矛盾しない、という立場を意味する。

脳科学においては自由意志はいわば幻想であり、茂木氏がいうところの「sensori-motor contingencies」を整理するための錯覚でしかないということになりつつある。だが自由意志が幻想でしかないとしたら、あるヒトが責任能力があるかないかをどう判断するのかといった神経倫理学の問題が起きる。共感や、倫理的な面からも意思決定の問題は避けて通れないという。

茂木氏は最後に、「脳科学は終わってない。単純な機能局在ばかりやっているわけではないし、やるべきことがたくさんある。皆さんの研究が実りあるものになることを祈っている」と講演全体を締めくくった。

|

| 大阪大学理事・副学長 西尾章治郎氏 |

最後に大阪大学理事・副学長の西尾章治郎氏が「大阪大学として強い分野を活かしながら、勢いのあるところはより高く飛んでいきたい。脳科学はまだ未科学の分野のひとつ。大阪大学では理系だけではなく、人文科学系も含めて、ロボットを一つの鏡として人間を知るアプローチができる。人間の健全な成長を助け、脳への負担を軽減するような何らかのインターフェイスができないものか。単に研究の進展をするだけではなく、今後21世紀の課題を人間の深い理解にもとづいて問題解決ができる人材を育成していくことも大きなテーマだ」と閉会挨拶を述べた。今後毎年一回、シンポジウムを行ない、進捗状況を社会に報告していくという。

2009/8/25 21:45