恐竜型やカエル型ロボットも登場した「ロボゴング10」レポート

~中学生や大学生が活躍! 世代を超えてロボット交流を楽しむ

8月1日(土)、大阪工業技術専門学校「ものづくり館」において、ロボゴング10が開催された。主催は、ロボットフォース。53体のロボットが出場し、小学生からシニアまでが楽しい1日を過ごした。

ロボゴングは競技練習会&交流会という位置づけで年2回定期的に実施されている。市販の二足歩行ロボットキットがエントリーできるSRC(スタンダード レギュレーション クラス)をメインとし、本格的な競技会はハードルが高いとエントリーをためらう初心者でも気軽に参加できる雰囲気がある。

今回は、大阪工業技術専門学校のオープンキャンパスに合わせて開催したため、見学者が多かった。また、大阪工業技術専門学校のOBを始め、7校が学校単位で参加。バトルトーナメント以外にも、即席タッグで戦う2×2バトルやランブルなどの競技で交流をはかった。

|  |  |

| OCT大阪工業技術専門学校 ものづくり館 | ロボゴング10出場ロボット | 岩気裕司氏(ロボットフォース代表) |

|  |  |

| 【動画】イベント開始にあたり、アマテラスによる安全祈願 | 茶の間の雰囲気で盛り上がるロッポ大会 | 8体のロボットがリングにあがり、最後の1体になるまで戦うランブル |

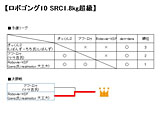

●奈良育英学園情報技術部が大躍進!「SRC1.8kg以下級トーナメント」

SRCは、1.8kg以下級と1.8kg超級に分かれて競技を行なった。今回のメイン競技は、SRC1.8kg以下級トーナメントだ。(以下、SRCと記述した場合は1.8kg以下級を指す)エントリーした35体のうち25体が学校に所属、エントリー時に学校名の記載がないものの他2名の高校生と、1名の大学生が出場していた。

今年は新入生が多数入部したという奈良育英学園情報技術部からは、6体が出場した。「ハナブサX」のオペレータIT-CLUB 001君は、小学生の頃から同校が行なっている人型ロボット塾に参加し、ロボファイトのロッポ大会等に出場していた。中学に入学するとすぐに情報技術部に入部し、今は毎日ロボットに明け暮れているそうだ。

今大会では、初のSRCトーナメントをするすると勝ち上がったが、準決勝で同校の部長akemiさんと対戦し3-0で敗退。3位決定戦に挑んだ。

3位決定戦の対戦相手は、けいすけ氏(大阪産業大学テクノフリーク部)の「つばめ」。試合開始で、積極的に攻めにでるつばめは、長い両手を広げて振り回すハナブサXの間合いをよく見て、背後から踏み込んで両腕で一気に突き倒して2ダウン先取。抱え込んで投げ倒す大技は重量差もあってスリップダウンに終わったが、最後はリングからハナブサXを落とし、けいすけ氏が3位をものにした。

敗れたIT-CLUB 001君は、「初めてだったので、緊張しました」と悔しさよりも、ここまで勝ち上がったことに満足している笑顔だった。

決勝戦のカードも、奈良育英学園情報技術部と大阪産業大学テクノフリーク部の対戦だった。akemiさんの「白衛門」に対するのは、A4氏の「子テルル」。両者とも初優勝を掛けたバトルとあって、緊張したようすがロボットの動きからも見て取れた。互いに相手を見合い、ゆっくりした立ち上がり。一歩踏み込むことができない白衛門に対して、小テルルのパンチが決まりダウンを奪った。続けてリング際で倒され、そのままリングアウトする白衛門。リング中央でバトル再開。小テルルが白衛門の斜め後にポジションを取ると、両手を大きく広げ腰を落として投げ倒した。見事な3ダウンKOで小テルルが初優勝を決めた。

優勝した瞬間、A4氏はガッツポーズで喜びを表した。「必死でした! 試験で出場できなかった元ブチョーにいい報告ができます」と嬉しそうにコメントした。今後は、子テルルはサッカーや自律競技など各種目に挑戦させ、バトルにはORC用の機体を新規開発する予定だという。

今回のSRCには初出場者が多く、市販キットノーマルの機体が目立った。同機種対決になると、オペレータの操縦技術によって差が出るのが見ていてわかり面白い。また、参加ロボット中には、ユニークな機体もいたので紹介したい。

ペーター氏(大阪産業大学テクノフリーク部)の「ギャラピー」は、恐竜型二足歩行ロボット。ロボゴングは基本的には人型ロボットを対象としているが、レギュレーション外であっても極端にバトル有利に振ってなければ出場が認められる。ギャラピーはティラノサウルスを“なんとなく”イメージしているそうだ。首に4軸、尻尾3軸、胴体2軸、片足5軸×2の計19軸。恐竜らしく吠えるために、口を開き尻尾を動かすモーションに拘ったという。

バトルでは、1回戦で「プロキオン」(児玉航氏:大阪工業大学_ロボットプロジェクト)と対戦。頭を下から上にすくい上げるようなパンチでダウンを奪い、客席から喝采を浴びた。しかし、攻撃モーションが限られているため、間合いをとられてしまうと攻めあぐねてしまう。尻尾パンチはなかなかヒットせずに、空振りを繰り返していた。プロキオンが正面から無造作に近づいたタイミングを狙い、頭突きをヒットさせ2回目のダウンを取った。が、ギャラピーのボディからモクモクと白煙が上り、リタイアした。

|  |

| 恐竜型ロボットのギャラピー(ペーター氏:大阪産業大学テクノフリーク部)。歩行のためにバランスを取るのが難しかったという | 【動画】プロキオン(児玉航氏:大阪工業大学_ロボットプロジェクト) VS ギャラピー(ペーター氏:大阪産業大学テクノフリーク部) |

有紀ハル氏の「銀狼」は、人型と狼型に変形するワーウルフ・ロボット。肩のサーボを背中よりに取り付け四足歩行させている。また、足のヨー軸は180度回転するようにして、人型時と狼型時で股関節の幅を変える工夫を施した。今後は音声ボードを搭載し、人型の時は人語を語り、狼に変身したら遠吠えをさせるという。外装にもこだわって、デザイン性もアップするというので楽しみだ。

|  |

| 肩サーボの位置や、足ヨー軸の取り付けに工夫し、人と狼の変身を可能にした | 【動画】ワーウルフ・ロボット「銀狼」(有紀ハル氏)の変身シーン |

中学生のヴィーさんは、7歳の頃から大阪プロレスのビリーケン・キッドの大ファンだという。ロボットの「ねこ」は、ビリーケン・キッドをデザイン。事務所にロボットを持参して、キャラクタ使用の許可を得て出場している。

|  |  |

| 大阪プロレスの許可を得てビリーケン・キッドのコスプレロボット「ねこ」(ヴィー氏) | midget-ghost(sakia氏)は、体重600gという超小型軽量ロボット | midget-ghostは、iPhoneでコントロールする。プログラムは2週間で製作したそうだ |

●「SRC1.8kg超級」と「ORC」は、リーグ戦を実施

出場台数が少ないSRC1.8kg超級(以下、SRCo)と、ORC(オーバーレギュレーションクラス)は、総当たりの予選リーグを実施。最後に上位2位で優勝決定戦を行なった。

SRCoには、3体が出場。優勝決定戦は、「アフ・ロゥ」(マサ吉氏)と「Robovie-XSF」(zeno氏:realmotor 大工大)のカードとなった。Robovie-XSFは、ロボットフォース独自ルールの発射体を搭載している。発射体は、相手ロボットのボディ中央に命中した時に1ダウンとなる(ただし、3ダウン目は発射体では奪えない)。小さいロボットもバトルで不利にならないよう、また戦いのバリエーションを増やし試合が面白くなるように設定されている。あまり活用しているロボットがいないのがいささか残念だ。

Robovie-XSFが、銃で相手を狙うように両手を構えて銃声の効果音付でダウンを取りに行くようすはカッコいい。残念ながら発射体は全発ハズれたが、フットワーク軽く動き回り腰を落としたパンチで、アフ・ロゥから着実にダウンを奪いRobovie-XSFが優勝した。

|  |

| 【動画】SRC1.8kg超級決勝戦。アフ・ロゥ(マサ吉氏)VS Robovie-XSF(zeno氏:realmotor 大工大) | SRC1.8kg超級の結果 |

ORCは、予選リーグを「YOGOROZA」(dauto氏:つかみ隊)と「Gadget Frog」(ドクター・ガジェット氏)が2勝で並び優勝決定戦を行なった。異形のロボット「GadgetFrog」は、コンセプトのカエルそのものの高い跳躍で前進し、方向転換をする。普通に歩いた方が、バトルでは有利では? と思うのだが、ドクターガジェットによると、「歩行時に膝を伸ばしてバランスが悪いところを狙い打ちされると、弱い」という。跳躍は、常時膝を曲げて重心が低くなるため、有利らしい。舌がつくたびにスリップダウンを採られるのが唯一の弱点か。長い舌を伸ばして、下からすくい上げるようなパンチで勝ち上がってきた。

試合開始直前、YOGOROZAのメイン配線が断線。リングサイドで応急処置をして決勝戦に挑んだ。試合が長引くと厳しいため、YOGOROZAは序盤から積極的に攻撃。高いジャンプで動き回ってYOGOROZAを翻弄するGadgetFrog。しかし、機体へのダメージが蓄積されたのか、ダウンを奪われた拍子に上半身が取れてしまいあえなくリタイアした。

|  |

| 【動画】ORC決勝戦。YOGOROZA(dauto氏:つかみ隊)VS Gadget Frog(ドクター・ガジェット氏) | ORCの試合結果 |

●人気の高い各種交流戦

ロボットフォースのイベントが参加者に人気が高いのは、メインのトーナメント以外にいくつもの交流戦が企画されていて、1日中、楽しめるように工夫されているからだ。トーナメントだけでは、1回戦で負けてしまえばそれでおしまい。せっかくイベントに出場して、参加者の半数は3分しかリングにあがれないのでは、つまらないではないか。

そこで、SRCの1・2回戦敗者が出場できる2×2バトルが用意されている。2体のロボットがタッグを組んで戦うトーナメントだ。この時、ペアはなるべく初顔合わせになるよう考慮して主催者が決定する。グループ単位で参加している学生達は、どうしても仲間内で固まってしまう傾向があるし、初参加でも自然に交流が生まれるような配慮だ。

そんな2×2トーナメントで優勝したのは、大学4年生のたーち氏(大阪府立大学ロボコンサークル)と中学1年生のIT-CLUB 003氏(奈良育英学園情報技術部)のペアだった。たーち氏の「テナジー81」は、準決勝のギャラピー(ペーター氏:大阪産業大学テクノフリーク部)&銀狼(有紀ハル氏)戦では、試合中に起き上がり不能になり退場。IT-CLUB 003氏のスパルタンXの活躍に助けられて、決勝に進出した。

決勝戦では、「黑鐵」(山片 治樹氏:大阪工業大学 ロボットプロジェクト)&「ホワイトベアー」(IT-CLUB 005氏:奈良育英学園情報技術部)と対戦した。黑鐵とテナジー81は、両機体とも市販キットのRobovie-Xだ。審判の目印用にテナジー81の頭上にガムテープが貼られた。黑鐵とテナジー81、ホワイトベアーとスパルタンXがそれぞれバトルする形で試合は進んだ。テナジー81がスリップしたところに、ホワイトベアーが黑鐵のサポートに入ってきた。うかつに近づくホワイトベアーを、テナジー81がタイミングよくサイドパンチで倒し3ダウンKOで勝利を決めた。

最後で優勝に貢献したたーち氏は、「本戦トーナメントでは、中学生のヴィーさんに負けちゃったんです。最後に面目を保ててよかったです」と笑っていた。

多数のロボットがリングに上がるランブルも、みんな一緒に盛り上がる競技だ。ランブルではダウン数はカウントされず、リングアウトしたロボットから戦線離脱。最後の1体になるまで戦う。タイムアウトの時には、リング上に印された勝利ポジション(×印)の一番近くで立っていたロボットが優勝となる。

機動力のある大型機の混戦になったSRC1.8kg超&ORC合同ランブルは迫力があった。小柄なアフ・ロゥ(マサ吉氏)が、巨体のunfix MkII(kantarow氏)を突き落とすなど大活躍。最後は、Robovie-XSFとアフ・ロゥが2人がかりで、YOGOROZAに攻撃をしかけリング際で倒した。しかし、追い落としきれない2体の隙をついて、リング中央に戻るYOGOROZA。タイムアップを狙って、すかさず勝利ポジションについたが、MCが「ルール変更! 最後の1体まで戦う」と宣言。

再びタッグを組んだ2体がYOGOROZAをリング際に追い詰めた。操縦の巧みさには定評のあるdaut氏は、2体の執拗な攻撃を避けながらYOGOROZAを中央に戻し、本領発揮とばかりに大きな腕で力強いパンチを放って、アフ・ロゥを倒しRobovie-XSFを倒し、両者を起き上がりざまに再び倒してリングから突き落とした。

SRCランブルは、トーナメントのブロックごとに4試合を実施。各ブロックの勝者2体が決勝ランブルに出場した。

決勝ランブルの終盤、「Ether」(はっし~氏)が「YaMaTo」(髙田 晶太氏:大阪工業大学 ロボットプロジェクト)を叩き落とすと、小テルルも倒れている「キウイ」(たかの氏:大阪産業大学テクノフリーク部)をよいしょよいしょと押し出した。並んでロボットを操縦していたA4氏とはっし~氏は、笑顔で握手を交わしてからタイマンバトルを開始! 本戦トーナメントを配線トラブルで脱落したEtherは、残り時間をたっぷり楽しむ雰囲気で小テルルがリング際でダウンしても深追いせずに起き上がりを待つなど、余裕を見せた。結局、小テルルを2~3度倒してからゆっくりと突き落とし、Etherが気持ちよさげに勝利した。

|  |  |

| 【動画】ORCランブル | 【動画】SRCランブル戦 | SRCランブルで優勝し満面の笑みを浮かべるはっし~氏 |

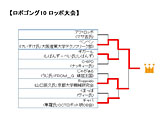

“お茶の間バトル”の異名をとるロッポ大会には、8体のロボットが出場。こちらはいつものようにのんびりとしたバトルで笑いを誘った。

|  |

| 【動画】ロッポ大会決勝戦。ペンペン(けいすけ氏:大阪産業大学テクノフリーク部) VS Roppoido(山口辰久氏:京都大学機械研究会(OB)) | ロッポ大会トーナメント結果 |

●学生達が活躍し、世代を超えた交流を楽しむイベントとして定着

2005年にスタートしたロボゴングも、10回目を迎えた。全体の参加者が増えているのはもちろん、学生の割合が高くなっていることに注目したい。

今大会を大阪工業技術専門学校(OCT)で開催したきっかけは、ロボットフォースの佐々木氏が同校卒業生であることが縁となったそうだ。OCTが在校生および入学志願者向けに出版しているニュースペーパーに昨年12月号に、卒業生インタビュー記事として佐々木氏が取り上げられたのだ。

同校にもロボット科があり、学生たちは機械設計からプログラムまで2年間で実践的カリキュラムをこなしているという。在校生は夏休み期間中は、専門学校ロボット大会に向けたロボット製作に追われており、今大会には出場が難しいということで、OB代表でマメ氏が参加した。「キットだから組み立てて動かすところまではカンタンでしたが、モーションの作り込みで安定した歩行をさせるのが難しかったです。久しぶりのロボット競技会を楽しめました」とマメ氏は、初参加の感想を語った。

|  |

| 小濱順三氏(大阪工業技術専門学校 入学相談スタッフ) | オックん(マメ氏:大阪工業技術専門学校) |

大学生チームに混じり奈良育英学園の中高生の活躍が、目をひいた。その中でも、部長のakemiさんは後輩達の試合には必ずサポートとしてついていた。競技会に参加すると、どうしても自分のことで手一杯になってしまうものだが、akemiさん自身は、初出場のメンバーをフォローしつつ過去最高成績の準優勝に輝いた。

顧問の菊一先生に、めきめきと実力をアップしている秘訣を伺うと「部内でスパーリングが出来るようになったからです」という回答だった。生徒達には、日頃から「自分だけが強くなりたいと思っても、ダメだ」と指導しているという。メンバー全体のレベルが上がれば、実戦に近い練習ができるようになる。そのためにも、先輩は後輩を熱心に指導しているそうだ。また、競技会には、いろんなタイプのロボットが出場してくるから、部内でもメンバーそれぞれが違うタイプのロボットを作るようにしているという。

中学生達の頑張りは、他の参加者達の注目も高く「若い時からロボット技術に触れられるのがうらやましい」「話をしていて、こちらが教わることも多い」と評価されていた。

次回は、10月10日(土)~11日(日)に大阪産業創造館にてロボファイト10が開催される。ロボゴングと比べて、競技会としての意味合いが強くなるが、和気あいあい1日中ロボット三昧できる楽しい雰囲気は変わらない。夏休みに親子でロボットを製作し、ロボファイト10でデビューを目指してはいかがだろうか。

|  |  |

| 奈良育英学園情報技術部の部長akemiさんは、後輩達の試合のサポートについていた | 奈良育英学園情報技術部メンバー | 世代を超えて、ロボットの交流 |

|  |  |

| 大阪産業大学テクノフリーク部のメンバー | 大阪工業大学 ロボットプロジェクトのメンバー | 入賞者記念撮影 |

|  |  |

| KHR-3HVのデモンストレーション | RB2000シリーズのデモンストレーション | JRブース |

2009/8/10 18:05